スキップ用ナヴィゲイション

‘生き神’ タグのついている投稿

産経新聞: 「稲むらの火の精神、世界に発信を」 和歌山で八雲のひ孫講演

投稿:2015年05月05日(火)

5月4日(月・祝)に稲むらの火の館(和歌山県広川町)で開催された、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の曾孫・小泉凡さん(島根県立大学短期大学部教授)の講演会「オープン・マインドで生きる:濱口梧陵と小泉八雲をめぐって」の模様について、『産経新聞』が伝えています。

タグ: 仏の畠の落穂, 小泉凡, 広川, 広村, 新聞記事, 津波, 濱口悟陵, 生き神, 産経新聞, 稲むらの火, 稲むらの火の館, 講演会

読売新聞: 梧陵伝説広めた八雲 ひ孫・凡さん広川で4日講演

投稿:2015年04月26日(日)

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)「生き神(A Living God)」に登場する庄屋五兵衛のモデル・濱口悟陵の功績を伝える稲むらの火の館(和歌山県広川町)で、ハーンの曾孫・小泉凡さん(島根県立大学短期大学部教授)の講演会「オープン・マインドで生きる:濱口梧陵と小泉八雲をめぐって」が5月4日(月・祝)に開催されることを、『読売新聞』が凡さんのインタビューを交えて伝えています。

講演会の詳細は、同館発行の『やかただより』4月号に掲載されています。

タグ: 仏の畠の落穂, 小泉凡, 広川, 広村, 新聞記事, 津波, 濱口悟陵, 生き神, 稲むらの火, 稲むらの火の館, 読売新聞, 講演会

【3/12更新】東日本大震災発生から4年…ギリシャ語版も誕生した紙芝居DVD『稲むらの火』

投稿:2015年03月11日(水)

八雲会ブログでこれまでも折に触れご紹介してきた、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の作品「生神様(A Living God)」を原作とし、戦前の国定教科書に採用された「稲むらの火」。大地震の発生直後、庄屋の五兵衛が収穫したばかりの稲の束に火をつけて村人をひきつけ、津波から村人の命を救ったという物語です。近年は、防災の教材として日本だけでなく海外でも注目を集め、さまざまな言語に翻訳されています。

2009年、宮城県を拠点に活動するまちづくりNPOげんき宮城研究所とみちのく八雲会が、教育紙芝居DVD『稲むらの火』を制作しました。1942年に作られた「稲むらの火」の紙芝居を、ナレーション入りのDVDとして現代によみがえらせたものです。ハーン没後110年を迎えた2014年、ハーン生誕の地にギリシャのレフカダにラフカディオ・ハーン・ヒストリカル・センターが開館した際に、日本のハーン関係の個人・団体から数々の収蔵品が寄贈されましたが、その中には教育紙芝居DVD『稲むらの火』の英語・ギリシャ語字幕版もありました。

そのことを伝える記事が『読売新聞』欧州版に掲載されていました。NPOげんき宮城研究所のブログで先ごろ取り上げられましたので、東日本大震災発生から4年を迎えたこの日にあたり、ご紹介しておきます。

【3/12更新】3/11付の『読売新聞』でも、東日本大震災関連記事として紙芝居DVDについて取り上げられました。

タグ: まちづくりNPOげんき宮城研究所, みちのく八雲会, オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン, ギリシャ, ギリシャ小泉八雲没後110年記念事業, ラフカディオ・ハーン・ヒストリカル・センター, 新聞記事, 東北関東大震災, 津波, 生き神, 稲むらの火, 読売新聞

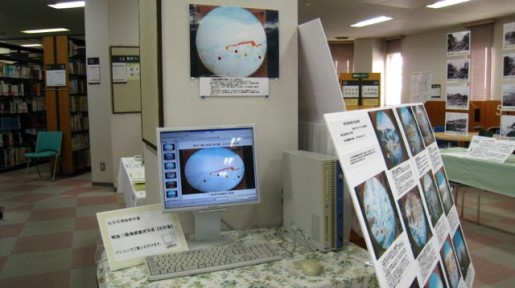

兵庫県立図書館: ふるさと防災特別展示「未来にツタエル。」の写真

投稿:2015年01月17日(土)

阪神淡路大震災発生から20年を迎えた今日、兵庫県立図書館(兵庫県明石市)のFacebookページに、同館で2月18日(水)まで開催中のふるさと防災特別展示「未来にツタエル。」の写真が掲載されました。展示では、兵庫にゆかりのあるラフカディオ・ハーン(小泉八雲)、ジャーナリストの筑紫哲也、作家の陳舜臣が取り上げられています。

こちらは関連企画の朗読ライブとハーン曾孫・小泉凡さんの講演会のお知らせ。

タグ: 兵庫県立図書館, 地震, 小泉凡, 展示, 新聞記事, 明石, 朗読, 河南堂珍元斎, 津波, 生き神, 神戸, 稲むらの火, 筑紫哲也, 講演, 阪神淡路大震災, 防災, 陳舜臣

兵庫県立図書館ふるさと防災特別展示「未来にツタエル。」でハーン展…朗読ライブと小泉凡さん講演会も

投稿:2015年01月07日(水)

阪神淡路大震災発生から今月で20年……兵庫県立図書館(兵庫県明石市)ふるさと防災特別展示「未来にツタエル。」の一環として「小泉八雲:100年前のメッセージ展」が2月18日(水)まで開催中です。

120年前、神戸で新聞記者をしていた小泉八雲は、津波の前兆を察した村の長が稲に火をつけ村人を救った『稲むらの火』の原作『生き神』を神戸で書きました。教育者で英文学作家、ジャーナリストだった八雲は未来の私たちにむけ「怪談」をはじめたくさんのメッセージを残しています。その作品からは「時空を超えた真理」を読み取れます。そのこころや足跡を原稿やゆかりの品、著作などでたどります。(チラシより)

関連企画として1月25日(日)に開催される朗読ライブでは、講談と三味線で「生き神」を上演。30日(土)にはハーンの曾孫・小泉凡さん(島根県立大学短期大学部教授)の講演会があります。

兵庫県立図書館 小泉凡講演会×朗読ライブ

平成26年11月23日県公館で開催し好評だった「小泉八雲朗読の夕べ」の小泉凡さんの防災講演を、県立図書館で本の寄贈キャンペーンイベントとあわせて拡大版で開催。 朗読ライブは120年前の神戸で小泉八雲が書いた防災メッセージ『生き神』(稲むらの火の原作)を三味線と講談で、また、文学で歴史を伝える神戸在住の作家陳舜臣さんの作品よりゲストに牛尾淳さんをお迎えしての2本立て。乞うご期待!

『神戸新聞』に記事が掲載されました。

タグ: 兵庫県立図書館, 地震, 小泉凡, 展示, 新聞記事, 明石, 朗読, 河南堂珍元斎, 津波, 生き神, 神戸, 神戸新聞, 稲むらの火, 講演, 阪神淡路大震災, 防災

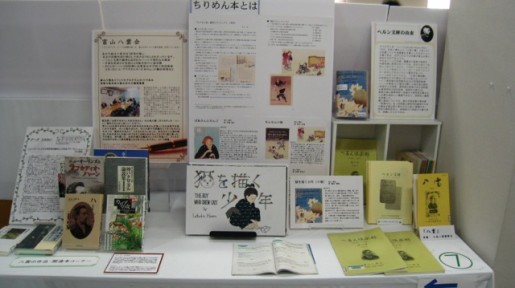

静岡新聞: 八雲の紙芝居など並ぶ 焼津・静岡福祉大が出張展示会/「浜言葉」の文化紹介 静岡福祉大で企画展

投稿:2015年01月06日(火)

11月の『静岡新聞』より、静岡県焼津市で開催された2つの展覧会の記事をご紹介。静岡福祉大学附属図書館から焼津小泉八雲記念館に出張展示した「紙芝居から伝える小泉八雲」展と、同図書館で1月23日まで開催中の企画展「焼津の浜言葉と方言紙芝居」です。

タグ: 大雄寺, 子育て幽霊, 新聞記事, 津波, 浜言葉, 焼津, 焼津小泉八雲記念館, 生き神, 稲むらの火, 紙芝居, 藁科充, 錦織明, 静岡新聞, 静岡福祉大学, 飴を買う幽霊

【7/15 記事追加】静岡福祉大学で企画展「紙芝居から伝える小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)」7月15日から

投稿:2014年07月14日(月)

静岡福祉大学附属図書館(静岡県焼津市)で、企画展「紙芝居から伝える小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)」が明日15日(火)から始まります(11月7日(金)まで)。

焼津を愛したハーンと自然災害をテーマにした同館の企画展は、「小泉八雲と自然災害——ヘルンさんからのメッセージ」や「子どもの防災教材・稲むらの火誕生と服部一三——八雲を日本へ導いた人物」(ともに2012年)に続くものです。

開催初日の明日はオープニング企画として、「TSUNAMI」などハーン原作の紙芝居を上演している錦織明・出雲かんべの里館長と、同大学紙芝居研究会による紙芝居の会が開かれます。

地元紙『静岡新聞』の記事。

【↓ 7/14 20:30 記事追加】

【↓ 7/15 記事追加】

タグ: 山陰中央新報, 東北関東大震災, 津波, 濱口悟陵, 焼津, 生き神, 稲むらの火, 紙芝居, 読売新聞, 錦織明, 静岡新聞, 静岡福祉大学

怪談と自然災害…焼津の2つの展覧会[2]静岡福祉大学附属図書館「小泉八雲と自然災害」展

投稿:2012年07月11日(水)

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、「地震と国民性(Earthquakes and National Character)」を神戸の新聞記者時代に書いたのち、「稲むらの火」の原作としても知られる「生き神(A Living God)」を著し、津波(tsunami)という言葉を世界に広めました。焼津市の静岡福祉大学附属図書館で開催中の「小泉八雲と自然災害:ヘルンさんからのメッセージ」展は、八雲と自然災害とのかかわりに光をあてるとともに、八雲が生きた時代の国内外の自然災害の記録を紹介する展覧会です。

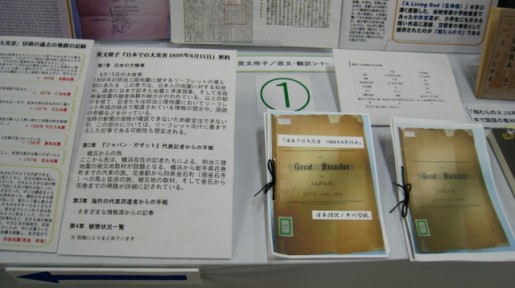

昨年、八雲会会員の中川智視さん(明治大学兼任講師)が、八雲の蔵書を一括収蔵する富山大学附属図書館「ヘルン文庫」での調査の過程で、明治三陸地震に関する英文のリーフレット”The Great Disaster in Japan, 15th June, 1896″(「日本での大災害 1896年6月15日」)を発見したことが、『読売新聞』富山版(2011年10月1日付)で報じられました。この記事はインターネットでも配信され、富山県内や八雲研究者の範囲を越えて話題となりました。このリーフレットは、英字新聞Japan Gazetteの記者が、1896(明治29)年6月に発生した明治三陸地震と大津波で被災した岩手県の釜石を取材した際の記録で、本展では同資料の複製が、中川さんによる日本語訳とともに公開されています(同資料については、八雲会誌『へるん』第49号に中川さんによる紹介記事「ヘルン文庫から見つかった明治三陸沖地震の資料」を掲載していますので、あわせてお読みください)。

八雲が足跡を残した土地で発生した自然災害も取り上げられています。2005(平成17)年のハリケーン「カトリーナ」による被災が記憶に新しい、ミシシッピ川のデルタ地帯の都市ニューオーリンズにみる、土地環境と水害の関係。マルティニークの28,000人の都市サン・ピエールに生存者2名という壊滅的被害をもたらした1902(明治35)年のプレー火山噴火にみる火砕流災害。そして、宍道湖の水を中海へと送る大橋川の両岸に発展した城下町・松江についても、しばしば見舞われてきた洪水の年表が掲げられていました。

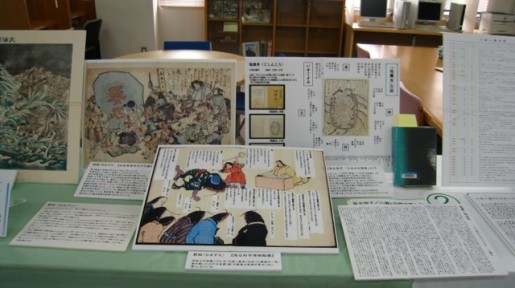

また、八雲が生きた時代の日本人が、地震の起こる仕組みをどのように考えていたか、災害の記録をどのように残したかを知ることができるのも、本展の特色です。八雲5歳の年、安政2(1855)年に江戸襲った安政大地震の後に出回った鯰絵(なまずえ/原資料は国立科学博物館蔵)には、地震を起こした江戸の鯰が、鹿島大明神の命を受けた神に要石(かなめいし)を打ち込まれながら命乞いをし、大坂や越後など諸国の鯰もそれぞれ誓いを立てたり許しを請うたりする様子が、ユーモラスに描かれています。

一方、明治三陸地震津波を描いた「大海嘯極惨状之図」(原資料は国立科学博物館蔵)や、「明治三陸大津波(幻灯版)」(原資料は仙台市博物館蔵)は、テレビも映画もなく、新聞でも写真が多用される以前の時代における、視覚媒体による被災状況の克明な記録であるとともに、その伝達方法をも示しています。

本展では、”The Great Disaster in Japan, 15th June, 1896″を所蔵する富山大学「ヘルン文庫」と、富山八雲会によるちりめん本翻訳プロジェクトもあわせて紹介され、八雲と富山のかかわりを知る機会にもなっています。東京の八雲の遺族の手で管理されていた八雲の蔵書が富山にもたらされたきっかけは、1923(大正12)年の関東大震災。蔵書を安全に保管できる学校に一括譲渡したいとの遺族の意向に応えたのが、当時創設準備中だった富山高等学校、現在の富山大学でした。関東大震災を境に富山に移った蔵書の中から、八雲の自然災害への強い関心がうかがえる資料が、東日本大震災が発生した年に見出され、八雲が愛した焼津の地で公開される……。小泉八雲と自然災害の不思議な縁を感じずにはいられません。

「小泉八雲と自然災害:ヘルンさんからのメッセージ」展は、静岡福祉大学附属図書館で7月31日(火)まで開催しています(土曜日・日曜日・祝日休館)。

タグ: サン・ピエール, ニューオーリンズ, ヘルン文庫, マルティニーク, 中川智視, 富山八雲会, 富山大学, 明治三陸地震, 東日本大震災, 津波, 焼津, 生き神, 稲むらの火, 関東大震災, 静岡福祉大学

小泉八雲がつなぐ縁、12月10日はチャリティートークイベント「モダン・アイリッシュ」

投稿:2011年12月08日(木)

今週末12月10日(土)、松江市市民活動センターSTICビルでチャリティートークイベント「モダン・アイリッシュ:ライフ&ミュージック」が開催されます。“今どきのアイルランド”をテーマに、松井ゆみ子さんが最新のアイルランドの暮らしや料理を紹介し(試食もあり!)、ブロードキャスターのピーター・バラカンさんが自らの解説と選曲でアイリッシュ・ミュージックの世界へ誘います。

主催する山陰日本アイルランド協会は、アイルランド人の血を引く小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が松江で1年余を過ごした縁で、当時の駐日アイルランド大使ジェームズ・シャーキー氏の支援のもと1994年に設立されました。現在の副会長の一人は、八雲曾孫の小泉凡さん(島根県立大学短期大学部教授、八雲会名誉顧問)です。同協会では、アイリッシュ・フェスティバル in Matsueをはじめとするアイルランド文化を紹介するイベントや定期講座の開催などを通じて、アイルランド文化への理解を一般に普及する活動を行っています。

今回のイベントの収益金の一部は東日本大震災の復興支援に役立てられます。その支援先である「まちづくりNPOげんき宮城研究所」は、震災被災地である宮城県仙台市・石巻市を拠点に活動する小泉八雲顕彰団体「みちのく八雲会」主宰の門間光紀さんが代表を務めています。同NPOでは震災発生前から、八雲の作品「生き神(A Living God)」が伝える津波被害の教訓を現代に活かすべく、紙芝居DVD『稲むらの火』を宮城県内の小学校と社会福祉協議会に無償配布するなど、防災への取り組みを続けています。

先月26日に熊本市で開催された「小泉八雲来熊120年記念講演会・シンポジウム・清和文楽「雪女」公演」終演後の懇親会の席上、門間さんは各方面からの支援に感謝を伝えるとともに「震災報道が少なくなった今も、被災地はまたまだ支援を必要としています。継続してご支援をお願いします」との旨の挨拶をしていました。「モダン・アイリッシュ:ライフ&ミュージック」に多数のみなさんのご来場・ご協力をお願いいたします。

モダン・アイリッシュ:ライフ&ミュージック

- 日時

- 2011年12月10日(土)16:00(15:30開場/19:30終了予定)

- 会場

- 松江市市民活動センター STICビル 5階 交流ホール(島根県松江市白潟本町43)

- 出演

- 松井ゆみ子

ピーター・バラカン(ブロードキャスター) - 料金

- 参加費3,000円

- 問い合わせ先

- 山陰日本アイルランド協会 電話:090-4109-5542(小泉) 090-7593-9332(鴨井)

内容

アイルランド大使を中心に、日本国内にあるアイルランド関連団体は東日本大震災の被災者の方々に対しできる限りのサポートすることを話し合いました。そして、“IRELAND Supports JAPAN”と題し、何ができるのか検討してきました。私たち山陰日本アイルランド協会は、自然災害と日本人の国民性に大きな関心を抱いていたアイルランド人作家小泉八雲が、ペンの力で世界に津波の恐ろしさと防災の重要性を訴えた作品“A Living God”と、その中で初めて“Tsunami(津波)”という言葉を使ったことに注目し、宮城県にある「みちのく八雲会」のリーダーが主宰するNPO 「まちづくりNPOげんき宮城研究所」(代表:門間光紀氏)を支援先と決めて、アイリッシュ・チャリティー・イベントを開催することにしました。

ゲストのピーター・バラカンさんと松井ゆみ子さんは、このイベントの趣旨に賛同し松江に来てくださることになりました。「モダン・アイリッシュ」とは、いまどきの新しいアイルランドのことで、松井ゆみ子さんの最新の暮らしや料理の話、また、ピーター・バラカンさんの案内と選曲によるアイリッシュ・ミュージックの旅への誘いなど、贅沢で素晴らしいひと時を過ごして頂けると思います。

内容

- 被災地への応援メッセージ

- モダン・アイリッシュの食卓〜松井ゆみ子さんによるトーク&スライドそして試食

- 旅するアイリッシュ・ミュージック〜ピーター・バラカンさんの案内によるアイリッシュ・ミュージックの旅

チケット取扱

- 島根県民会館 しまね文化情報コーナー

- 松江市総合文化センター プラバホール

- artos Book Store

- 山陰日本アイルランド協会(Eメールで「12月10日チケット希望」の件名で info@sanin-japan-ireland.org まで。協会でのメール受付は12月3日まで)

その他の情報

- 主催

- 山陰日本アイルランド協会

- 共催

- 松江市

- 後援

- 駐日アイルランド大使館

- 協力

- アイリッシュ・ネットワーク・ジャパン

- 詳しい情報

- http://www.sanin-japan-ireland.org/info/20111210.html

タグ: まちづくりNPOげんき宮城研究所, みちのく八雲会, 山陰日本アイルランド協会, 東北関東大震災, 松江, 津波, 生き神, 稲むらの火

次の三連休は松江でヘルンさん三昧!

投稿:2011年09月20日(火)

9月23日(金・秋分の日)から25日(日)にかけての3連休、松江では小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)にちなむイベントが多数実施されます。まとめてご紹介します。3連休の松江は“ヘルンさん”とご一緒にお楽しみください。

9月23日(金・秋分の日)

第45回ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト

11:30-18:00

松江市総合文化センター

→詳細情報

小泉八雲の命日(9月26日)のころに毎年開催される、中高生が小泉八雲作品を英語で暗唱するコンテストです。アトラクションは、八雲曾孫・小泉凡さんの講演「小泉八雲と“tsunami”:大震災後のみちのくで」と、松江を拠点に活動する劇団幻影舞台の朗読劇「津波:稲むらの火」。一般の方も無料でご入場いただけますので、お好きな時間帯にお越しください。

9月24日(土)

八雲忌山陰俳句大会

13:30-17:30(受付13:00)

島根県民会館 3階 大会議室

→詳細情報

こちらも小泉八雲の命日(9月26日)のころに毎年開催される、八雲をしのぶ俳句会。今年は規模を拡大し、松江のみならず島根・鳥取両県の愛好者に投句を呼びかけました。「八雲忌」の季語を定めた高浜虚子の曾孫・坊城俊樹さんの記念講演も。

へるんさんの燈明会

19:00-21:00

城山稲荷神社

→詳細情報

八雲の「狐 (“Kitsune”)」(『知られぬ日本の面影 (Glimpses of Unfamiliar Japan)』)ゆかりの神社で、石狐がロウソクの灯りで照らされる一夜。

9月25日(日)

英語で怪談ナイト

19:00-20:00

武家屋敷

23日の第45回ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテストに出演する中高生が、八雲の怪談を英語で語ります。松江水燈路期間中の夜間無料開放につき、入場無料。

→詳細情報

開催中

小泉八雲のKWAIDAN展:翻訳本と映画の世界

12月25日(日)まで

小泉八雲記念館

→詳細情報

2011松江水燈路の小泉八雲関連イベント

10月16日(日)までの毎週土曜・日曜・祝日

松江城周辺

→詳細情報

小泉八雲記念館などの開館時間延長、へるんさんの燈明会(上述)、英語で怪談ナイト(上述)ほか。

タグ: プラバホール, ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト, 俳句, 八雲忌, 劇団幻影舞台, 城山稲荷神社, 小泉八雲記念館, 小泉凡, 島根県民会館, 怪談, 東北関東大震災, 松江水燈路, 武家屋敷, 津波, 狐, 生き神, 稲むらの火

小泉八雲来熊120年を迎える熊本、秋のイベント

投稿:2011年09月15日(木)

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が松江から熊本に移って120年を迎える2011年秋。熊本では、小泉八雲来熊120年の催しが続々実施されます。

ハーン来熊120年記念特別講演会

今回の東日本大震災の爪痕は大きく、あらゆるものの復興が現在の緊急課題になっています。大津波(海嘯)は多くの人の命や町村をのみ込み、地震や津波への 備えの大切さを私たちに教えてくれました。ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は作品「生神様」(A Living God)の中で、かつて和歌山県を襲った大津波の事を描き、後世に伝えています。これは今年度(平成23年)の小学校の教科書に掲載されています。熊本八雲会は、このような中で防災の専門家による今般の震災についての話とハーン作品にみる防災文学について作品の朗読も交えて特別講演会を開催いたします。

(熊本アイルランド協会ホームページより)

- 日時

- 2011年9月25日(日)13:30

- 会場

- 熊本市立図書館ホール 2階(熊本市大江6-1-74)

- 料金

- 入場無料

- 主催

- 熊本八雲会

- 詳しい情報

- http://www.kumamoto-ireland.org/?p=669

内容

講演

「ハーン作品に学ぶ防災の心」

吉村郁也(熊本県警察本部警備部長・警視正)

「ハーン作品『生神様』を中心に」

アラン・ローゼン(元熊本大学教授)

作品朗読

「生神様(A Living God)」第3節

八雲の「怪談」朗読会

- 日時

- 2011年9月25日(日) 19:00〜20:30

- 会場

- 小泉八雲熊本旧居(熊本市安政町2-6)

- 朗読作品

- 「幽霊瀧の伝説」「魔女」など

- 料金

- 入館料 200円

- 主催

- 小泉八雲熊本旧居保存会

- 協力

- 熊本朗読研究会

- 詳しい情報

- http://www.kumamoto-ireland.org/?p=669

創作舞台「青柳」公演

小泉八雲「怪談」の「青柳の話」「十六桜」「乳母桜」を素材に、「樹齢」をテーマとした創作舞台「青柳」を公演いたします。

今年は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が第五高等学校の英語教師として来熊して120年に当たります。この記念すべき年に、比較文学の第一人者であり、小泉八雲を愛し、数々の著書がある平川祐弘東大名誉教授にオリジナルの台本「夢幻能青柳」をお書きいただきました。

この台本をもとに、能、日舞、演劇による創作舞台「青柳」を10月27日(木)に公演いたします。

(熊本アイルランド協会ホームページより)

- 日時

- 2011年10月27日(木) 18:30(開場18:00)

- 場所

- 熊本県立劇場 演劇ホール(熊本市大江2丁目7-1)

- 作

- 平川祐弘(東京大学名誉教授)

- 出演

- 菊本澄代(観世流能楽師)

高濱流光華々(日本舞踊家)

熊本演劇人協議会 - 料金

- 前売券5,000円、当日券6,000円(全席自由)

- チケット販売

- 熊本県立劇場・熊日プレイガイド・お菓子の香梅各店舗

- 問い合わせ先

- 創作劇「青柳」制作・上演実行委員会事務局(お菓子の香梅内) 電話:096-366-5151

- 主催

- 創作劇「青柳」制作・上演実行委員会

- 共催

- 熊本日日新聞社、財団法人熊本公徳会、熊本県文化協会、熊本アイルランド協会

- 助成

- 熊本県地域づくり"夢チャレンジ"推進事業、財団法人熊本公徳会

- 詳しい情報

- http://www.kumamoto-ireland.org/?p=686

小泉八雲来熊120年記念講演会・シンポジウム・清和文楽「雪女」公演

小泉八雲が1891(明治24)年11月に熊本の土を踏み、第五高等中学校(現在の熊本大学)に英語・ラテン語教師として着任してから120年に当たる月に開催されるシンポジウムです。「参加者は一般の市民の方に加えて若い世代にも働きかけ」、「全国のハーン顕彰会や研究会にも広く呼びかけ、熊本の教育・文化の振興に役立てたい」としています(趣意書より)。

- 日時

- 2011年11月26日(土)13:00〜17:00

- 場所

- 熊本大学工学部百周年記念館(熊本市黒髪2丁目39-1)

- 主催

- 熊本スピリット発信協議会、小泉八雲来熊120年記念事業実行委員会、熊本大学

内容

13:05-13:55 基調講演

「ハーンと熊本:丸山学の民俗学とハーン」小泉凡(小泉八雲曾孫、島根県立大学短期大学部教授)

14:00-14:30 「ハーンの愛したアイルランド音楽」

アイリッシュ・クリーム

14:45-16:00 シンポジウム「ハーン来熊120年 これまでとこれから:ハーンの多面性の底流にあるもの」

パネリスト:

「再話(『怪談』)作家としてのハーン」池田雅之(早稲田大学教授)

「教育者としてのハーン」西川盛雄(熊本大学客員教授)

「ジャーナリストとしてのハーン」長岡真吾(島根大学教授)

コメンテーター:小泉凡(小泉八雲曾孫、島根県立大学短期大学部教授)

司会:アラン・ローゼン(元熊本大学教授)

16:10-17:00 熊本県指定重要無形文化財・清和文楽「雪女」公演

三角西港・浦島屋訪問

小泉八雲作「夏の日の夢(The Dream of a Summer Day)」の舞台地を、熊本八雲会の案内で訪問。

- 日時

- 2011年11月27日(日)9:30出発(予定)

タグ: アイリッシュ・クリーム, アラン・ローゼン, 三角西港, 丸山学, 乳母桜, 十六桜, 吉村郁也, 夏の日の夢, 小泉八雲熊本旧居, 小泉凡, 平川祐弘, 幽霊滝の伝説, 池田雅之, 津波, 浦島屋, 清和文楽, 熊本, 熊本八雲会, 熊本大学工学部百周年記念館, 熊本市立図書館, 熊本朗読研究会, 熊本演劇人協議会, 熊本県立劇場, 生き神, 稲むらの火, 菊本澄代, 西川盛雄, 長岡真吾, 雪女, 青柳, 青柳のはなし, 高濱流光華々, 魔女

津波に関する特別展示が「へるんさんバースデー・アニバーサリー」に帰ってきます

投稿:2011年06月24日(金)

東日本大震災を受けて小泉八雲記念館で実施されていた津波に関する特別展示は、6月26日(日)に始まる「小泉八雲のKWAIDAN展」への展示替えのため先ごろ終了しましたが、26日(日)27日(月)に、会場を移して2日間に限り帰ってきます。

これは、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の誕生日(6月27日)を祝って両日にわたって塩見縄手(小泉八雲旧居、小泉八雲記念館周辺)で開催される「へるんさんバースデー・アニバーサリー」の一環です。会場は、今年のゴールデンウィークに臨時の無料休憩所が開設された、小泉八雲旧居向かいの空き店舗です。

八雲がtsunami(津波)という言葉を世界に紹介したことを、この機会にぜひ知っていただけたらと思います。どうぞお出かけください。

→へるんさんバースデー・アニバーサリー

→小泉八雲記念館の津波に関する特別展示について、小泉凡氏のメッセージと展示品リスト

Tsunami(津波)という言葉を世界に紹介した小泉八雲の作品「生き神」が読める本とホームページ

投稿:2011年03月19日(土)

東北関東大震災では三陸地方を中心に大きな津波が発生しました。既報の通り、小泉八雲記念館(松江市奥谷町)では小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の津波に関する特別展示が開催されていますが、八雲がtsunami(津波)という言葉を世界に紹介したことを、今回の震災をきっかけに初めて知った方も多いと思います。

Tsunami(津波)という言葉は、八雲の作品「生き神 (A Living God)(『仏の畑の落穂 (Gleanings in Buddha-Fields)』所収、1897)の中で、庄屋の機転で多くの村人が高台に避難して津波から救われたという実話に基づく物語とともに登場します。のちに戦前の国定教科書に取り上げられた「稲むらの火」という作品の原話に当たります。「稲むらの火」については、2月末から3月初めにかけてNHKの学校教育番組『おはなしのくに』で放送された、俳優・佐野史郎さんの一人語りも記憶に新しいところです。

ここでは、八雲の「生き神」が読める本で、書店や図書館などで比較的入手しやすいと思われるものと、ホームページをご紹介します。

【日本語訳】小泉八雲作、平井呈一訳『仏の畑の落穂他』恒文社

「生神」の題で収録されています。

→amazon.co.jp

【日本語訳】小泉八雲著、平川祐弘編『日本の心』(小泉八雲名作選集)講談社学術文庫

「生神様」の題で収録されています。平川祐弘訳。

→amazon.co.jp

【英文】Lafcadio Hearn, Gleanings in Buddha-Fields (Kindle Edition)

米国amazonの電子書籍リーダーKindle向けの電子書籍。サンプル版あり。Kindle向けの電子書籍は、専用の閲覧ソフトをインストールしたパソコン(Windows PC、Mac)やスマートフォン(iPhoneなど)、携帯端末(iPadなど)でも閲覧可能です。

→amazon.com

【英文】稲むらの火webサイト

八雲の初版本の”A Living God”(英文)と国定教科書に掲載された「稲むらの火」(和文)が、それぞれ画像とテキストファイルによって公開されているほか、作品に関連する情報も充実しています。

→稲むらの火webサイト

【英文・日本語訳】常松正雄校閲、村松真吾編集『新・小泉八雲暗唱読本 英語・日本語対訳版』八雲会

「生き神」の津波に関するくだりが、「TSUNAMI(津波)」と題して抜粋されています(5分程度で暗唱できるよう、一部の語や文を改変しています)。

→八雲会ホームページ

タグ: 仏の畑の落穂, 八雲会, 常松正雄, 平井呈一, 平川祐弘, 新・小泉八雲暗唱読本, 村松真吾, 東北関東大震災, 津波, 生き神, 稲むらの火

読売新聞島根版に小泉八雲記念館の津波特別展示の記事

投稿:2011年03月16日(水)

東北関東大震災を受けて、小泉八雲記念館(松江市奥谷町)で行われている小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の津波に関する特別展示について、『読売新聞』島根版に記事が掲載されました。3月16日現在、読売新聞のホームページでも読むことができます。

2011年3月14日 『読売新聞』島根版

庄屋の勇気思い出せ 津波テーマ 八雲の「生き神」展示会

小泉八雲記念館の津波に関する特別展示について、小泉凡氏のメッセージと展示品リスト

投稿:2011年03月14日(月)

東北関東大震災(東北地方太平洋沖地震)を受けて、小泉八雲記念館(松江市奥谷町)では、tsunami(津波)という言葉を世界に紹介した小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の津波に関する作品の特別展示が始まりました。

特別展示について、小泉八雲記念館顧問の小泉凡さん(小泉八雲曾孫、島根県立大学短期大学部教授、八雲会名誉顧問)よりメッセージが届きましたので、展示品リストとともにご紹介します。

特別展示については、後ほど八雲会ホームページのイベント情報にも掲載します。

※掲載しました(2011/03/15 10:32)

→小泉八雲記念館の津波に関する特別展示

小泉凡氏のメッセージ

3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と津波に伴い被災をされた多くの方々に心よりお見舞い申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。

Tsunami(津波)という言葉は、1897年に小泉八雲の作品「生き神 (A Living God)(『仏の畑の落ち穂 (Gleanings in Buddha Fields)』所収)によってはじめて世界に紹介されました。それは1854年に和歌山県広村(現在の広川町)を襲った安政南海地震の際に、庄屋の機転により、多くの村人が高台に避難して津波から救われたという実話に基づく物語です。八雲はこの作品を通して津波の恐ろしさとともに庄屋の機知と倫理観を世界の読者に伝えました。またジャーナリストとして、自然災害時の危機管理の大切さを説くとともに、無計画な森林伐採を忌み、自然に畏敬の念をもって共生していくことが未来の日本に必要だと、講演や新聞記事で語っています。

「生き神」は、後に中井常蔵氏によって「稲むらの火」としてリライトされ国定教科書に採用されました。さらに2004年のスマトラ沖地震以降、10カ国以上の言語に翻訳され、防災教材として世界で活用されています。天界の八雲もこのたびの津波の惨状を憂いているに相違ありません。

このたび、小泉八雲記念館では、急きょ、企画展示室の一部を津波作品関係の展示に変更いたしました。

小泉八雲記念館顧問

小泉凡

展示品

- Gleanings in Buddha Fields (1897)

- 同書”A Living God”の”tsunami”という言葉の初出部分

- 教育紙芝居「稲むらの火」(昭和17年)(レプリカ)

- アジア防災センターおよび各国NGOの連携による「稲むらの火」の翻訳:ヒンディー語(インド)、タミル語(インド)、ベンガル語(バングラデシュ)、ネパール語(ネパール)、シンハラ語(スリランカ)、インドネシア語(インドネシア)、マレー語(マレーシア)、フランス語(マレーシア)、英語(シンガポール)、タガログ語(フィリピン)

- クロアチア語版「稲むらの火」ミルナ・ポトコワツ・エンドリゲッティ訳(2005年)

- 英語版「稲むらの火」キミコ・カジカワ再話(2009年)

東北地方太平洋沖地震の被災者の皆様へお見舞い申し上げます

投稿:2011年03月12日(土)

昨日3月11日に発生しました東北地方太平洋沖地震の被災者の皆様へ、心からお見舞い申し上げます。

特に大きな被害が伝えられている東北地方では、私たち八雲会にとってはお仲間の団体である、みちのく八雲会(仙台市)、小泉八雲研究会(山形県酒田市)が拠点を置き、活動しています。

このうち、みちのく八雲会は2009年にNPO法人げんき宮城研究所との協働で『DVD教育紙芝居「稲むらの火」』を制作しました。「稲むらの火」とは、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の「生き神」の「生き神(A Living God)」を再話して、戦前の国語教科書に収められた作品で、津波の襲来を察知した庄屋の五兵衛が、刈り取ったばかりの稲穂に火をつけて村人に危険を周知したという物語です。その物語を紙芝居化したものを、みちのく八雲会でDVD化し、宮城県内の小学校と市町村社会福祉協議会に無償配布しました。

DVDの制作と配布の経緯は、昨年10月に松江で開催しました「ハーンの神在月:全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」において、みちのく八雲会主宰の門間光紀さんが詳しく報告して下さいました。門間さんによれば、DVDを無償配布した後の調査の結果、実際にDVDを視聴した配布先がまだ少なかったとのことで、将来東北地方で発生が予想される大地震に備えて、DVDを有効に活用してもらうことが課題であると指摘していらっしゃいました。

その日の記憶がまだ新しい中での、今回の未曽有の地震と津波。今は現地の皆様のご無事をひたすらお祈りする次第です。