スキップ用ナヴィゲイション

‘八雲会’ タグのついている投稿

NHK『100分de名著』今夜最終回(の再放送)…『日本の面影』ブックガイド(2)こんな訳書もあります

投稿:2015年07月29日(水)

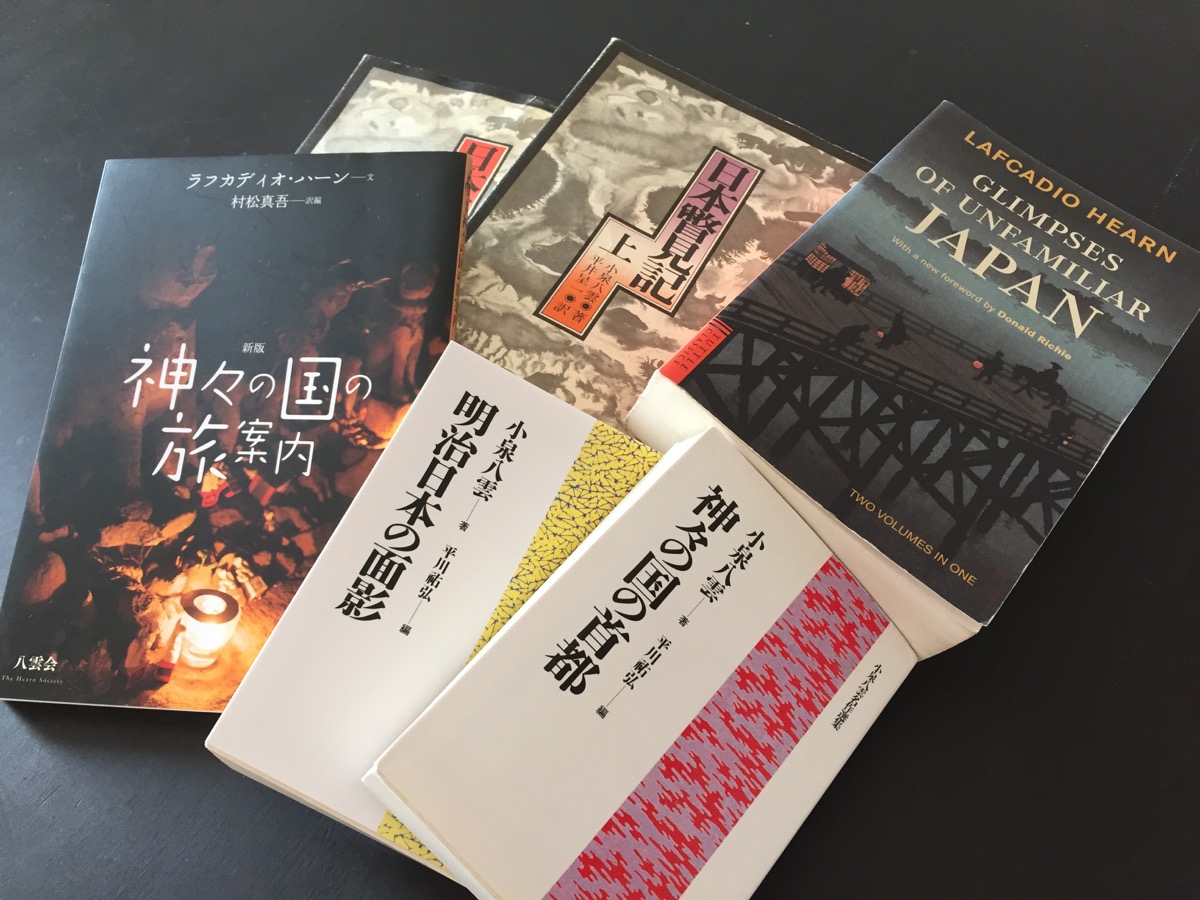

NHK Eテレ『100分de名著』(水曜日22:00放送)でのラフカディオ・ハーン(小泉八雲)『日本の面影(Glimpses of Unfamiliar Japan)』(『知られぬ日本の面影』『日本瞥見記』とも)の特集は、先週22日(水)放送の第4回で最終回となりました。が、今週は第4回の再放送となりましたので、ひきつづき番組を楽しんでいきましょう。

というわけで、2週間前の八雲会ブログで番組講師の池田雅之さん(早稲田大学教授)の訳書と関連書をご紹介したのに続き、今回は池田さん以外の訳書と原書から、いくつかご紹介します。

ハーン作品の翻訳で最も知られる仕事は、ハーンの英文を自然な日本語に昇華させた平井呈一の一連の訳書でしょう。『日本瞥見記』の題で恒文社から、ハーンの原著と同じく上下2巻に分けて刊行されています。やや高価ですので、はじめは図書館や古書店で手にとるとよいかもしれません。舞台美術家・朝倉摂の装幀によるソフトカバーの『小泉八雲作品集』(1975年)には、第13章「心中(Shinju)」のみ未収録ですが、函入りの『全訳小泉八雲作品集』第5巻および第6巻(1964年)には全章が収録されています。

講談社学術文庫の平川祐弘編「小泉八雲名作選集」は、ハーンの英文に忠実な翻訳を図った全6巻のシリーズです、訳者として、森亮、銭本健二ら八雲会にゆかりのある人々や、当時新進の研究者が多数参加しています。このうち『神々の国の首都』(1990年)には、ハーンの『日本の面影』より13の章を収録。『明治日本の面影』(1990年)には、『日本の面影』より5つの章や、Atlantic Monthly 1897年5月号で発表された「出雲再訪」が含まれています。

『神々の国の首都』(小泉八雲, 平川祐弘)製品詳細 講談社BOOK倶楽部

『明治日本の面影』(小泉八雲, 平川祐弘)製品詳細 講談社BOOK倶楽部

実物を手にとる機会は少ないかもしれませんが、国立国会図書館のホームページによる「近代デジタルライブラリー」で公開されている『小泉八雲全集』(第一書房、1926年)。『知られぬ日本の面影』の訳者・落合貞三郎、大谷正信、田部隆次は、みなハーンの教え子です。

八雲会ブログですので、八雲会の本も紹介させてください(笑)。『日本の面影』を中心に山陰地方を扱ったハーン作品を抜粋・訳出し、ゆかりの地の解説を加えた『新版 神々の国の旅案内』。山陰の旅のお供にどうぞ。

新版 神々の国の旅案内(へるんさんの旅文庫 1) | 八雲会 | The Hearn Society:小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の研究・顕彰

最後に原書を1冊だけ。現在日本で入手しやすいのは、Tuttle Publishingから2009年に刊行されたペーパーバックではないかと思います。表紙はもとより、一新された本文組が大変美しいです。

タグ: 100分de名著, NHK, Tuttle Publishing, 八雲会, 大谷正信, 平井呈一, 平川祐弘, 恒文社, 村松真吾, 池田雅之, 田部隆次, 知られぬ日本の面影, 第一書房, 落合貞三郎, 講談社

「八雲の記憶、百年の継承。」来場者のご感想から

投稿:2015年07月19日(日)

7月4日(土)の八雲会創立100年記念講演会・シンポジウム「八雲の記憶、百年の継承。」から2週間が過ぎました。時間が空きましたが、このイベントの話題をもうしばらく続けます。今回は、来場者のご感想をまとめてみました。

この投稿の続きを読む »

タグ: 八雲会, 八雲会100年, 小泉凡, 新聞記事, 来日100年, 松江, 松江市総合文化センター, 柳田國男, 毎日新聞, 水木しげる, 第一次八雲会, 第二次八雲会, 荒俣宏, 西川盛雄, 高橋節雄

「八雲の記憶、百年の継承。」ご来場・ご協力に感謝いたします

投稿:2015年07月05日(日)

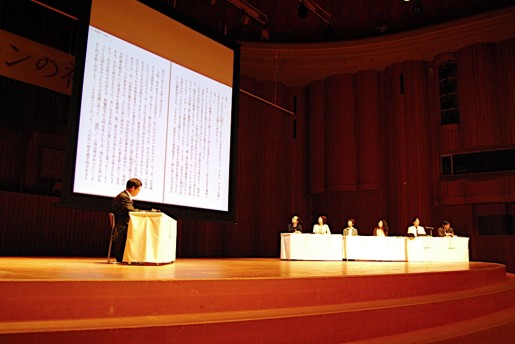

昨日7月4日(土)、八雲会創立100年記念講演会・シンポジウム「八雲の記憶、百年の継承。」を松江市総合文化センター大会議室で開催しました。松江市内とその近隣はもとより、(ブログの中の人が知る限りでは)北は北海道から南は熊本まで全国各地から100名以上の方にお集まりいただき、濃密な土曜日の午後をともに過ごすことができました。多数のご来場・ご協力に感謝申し上げます。当日の模様は、後日改めてふりかえることにしますが、写真を少し掲載します。

タグ: 八雲会, 八雲会100年, 内田融, 小泉凡, 日野雅之, 松江市総合文化センター, 池橋達雄, 第一次八雲会, 西川盛雄, 風呂鞏

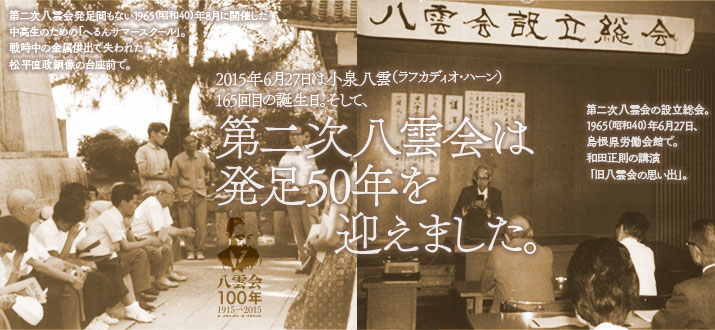

2015年6月27日…小泉八雲は165回目の誕生日、第二次八雲会は発足50年

投稿:2015年06月27日(土)

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)165回目の誕生日を迎えました。アイルランドのトラモアでは現地時間の昨日、ハーン曾孫・小泉凡さん夫妻も出席して小泉八雲庭園の開園式が行われ、八雲会のFacebookページとTwitterでは現地からのニュースを逐次ご紹介しました。まとめは山陰日本アイルランド協会のサイトに載りましたので、この話題については今日はそちらでご覧いただくとして、八雲会ブログでは私たち八雲会のお話をさせてください。

今年第一次八雲会は創立から100年を迎えますが、現在の八雲会(第二次八雲会)は今日6月27日で、発足からちょうど50年になりました。第二次八雲会設立に先立ち、発起人たちは次のような趣意書を発しました。「八雲を顕彰し、郷土の皆様が一人でも多く彼に興味をもたれ、永く敬慕下さるようになれば」とその趣旨をうたい、八雲会という名称は第一次八雲会の「復活という願意をこめて」名づけたものだと述べています。

八雲会設立について

郷土のみなさんへ

初夏の候、いよいよ御清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、ごぞんじのとおり、郷土、松江の誇り、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が逝つて六十余年、年月を経るにつれてますます彼の郷土にのこした足跡の偉大さを思わずにはいられません。この松江が、戦後、国際文化観光都市を標榜できたのも、遥か明治の中期に、偶然にも八雲が来松し、かずかずの作品の中で、広く世界に紹介したことも大いに与つていることと思います。

近年、松江を訪れる内外人は急速にその数を増しております。それらの人々がまず口にするのは、小泉八雲、杖をひくのは八雲旧居ときまつているようですが、その反面郷土では案外、八雲に疎い人々が多いような気が致します。

そこで私達は不肖の身を顧みず、八雲を顕彰し、郷土の皆様が一人でも多く彼に興味をもたれ、永く敬慕下さるようになればと、表記の会の設立を計画致しました。純粋な民間団体として自由に、また気軽に御入会下さいますように、心から望んでおります。

会の名称の由来につきましては、昭和の初期、小泉八雲記念館建設を目的として「八雲会」が存在致しましたので、その会の復活という願意をこめて名付けました。

発会式は小泉八雲の誕生日に当ります。きたる六月二十七日(日)に左記の要項にて行います。なお御手数ながら入会後希望のお方は同封の申込書に御記入の上、六月二十二日までに届くように御投函下さい。また会則案も印刷しておりますので御高覧下さい。

昭和四十年六月十六日

〔以下略〕

発起人は下記の人々。大学や高校・中学校の教員が中心でした。

発起人(順不同)

(近畿日本ツーリスト松江営業所)

本田秀夫

(島大) 梶谷泰之

(島大) 森亮

(松江北高)山崎亮平

(松江北高)山中保夫

(松江二中)仲田輝男

(松江商業)大浦敏男

(附中) 吉井祐蔵

(松江南高)池野誠

(農大附高)高橋肇

(島大学生)依田昌彦

※島大:島根大学。附中:島根大学教育学部附属中学校。農大附高:島根県立島根農科大学附属高等学校(現在の島根県立松江農林高等学校)。

本田秀夫は初代会長、梶谷泰之と森亮は顧問(梶谷はのちに会長、名誉顧問)、池野誠は現在理事を務めており、高橋肇は長く事務局を担当しました。

こちらは、当時の島根県労働会館(松江市)で開かれた第二次八雲会の設立総会の模様です。

壁に貼られた記念講演の演題は次の通りです。

「へるんと私」白築祐久

「旧八雲会の思い出」和田正則

「故一雄氏をしのぶ」梶谷泰之

出雲大社にほど近い稲佐の浜をハーン一家が訪れた際、長男の一雄と遊んだ白築、松江市職員として第一次八雲会とかかわりのあった和田、ハーンの子女のうち最後まで存命し、この年亡くなった一雄を偲ぶ梶谷。このほか、当会の記録によると石村春荘が「明治のへるん」と題して講演しているようです。

もう1枚の写真は、同じ年8月に、中高生を対象に実施した「へるんサマースクール」。

松江城本丸に集い、ハーンの作品における天守閣の描写や、ハーンの登閣の足跡について説明を受けているのでしょうか。左手に見える台座には、戦時中の金属供出で失われた松江藩松平家の初代・直政の銅像が置かれていました(銅像は近年、三の丸の県庁前広場に再建されました)。サマースクールでは、英文テキストを片手に市内のハーンゆかりの地を訪ねながら、4日間にわたってハーンへの理解を深めたそうです。

こうした第二次八雲会設立当初の様子がわかる資料や、第一次・第二次八雲会の年譜「八雲会の歩み」全面改訂版をまとめたパンフレットを、次の土曜日7月4日、八雲会創立100年記念講演会・シンポジウム「八雲の記憶、百年の継承。」の来場者にお配りする予定です。当日どうぞお楽しみになさってください。

八雲会創立100年記念講演会・シンポジウム「八雲の記憶、百年の継承。」 | 八雲会 | The Hearn Society:小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の研究・顕彰

山陰中央新報: 山陰きらりキッズ 「母の愛や努力の大切さ学んだ」

投稿:2015年04月23日(木)

『山陰中央新報』の購読者へ毎週水曜日に無料配付される『山陰こども新聞』に、平成26年度「小泉八雲をよむ」感想文、作詞・詩(主催:松江市、松江市教育委員会、八雲会)で、感想文小学生の部の優秀賞を受賞した三島杏夏さん(応募時松江市立揖屋小6年/現在同市立東出雲中学校1年)が登場。受賞作を書いた経緯や審査講評、三島さんの人となりが紹介されています。『山陰中央新報』のサイトで記事を読むことができます。

山陰中央新報: 山陰きらりキッズ 「母の愛や努力の大切さ学んだ」 ※「小泉八雲をよむ」感想文小学生の部で優秀賞、三島杏夏さん(応募時、松江市立揖屋小6年)。

Posted by 八雲会 on 2015年4月22日

定期講座「小泉八雲に学び・親しむ」2015年度第1回は「八雲会100年、小泉八雲を顕彰してきた人々」

投稿:2015年04月21日(火)

松江市立中央図書館の定期講座「小泉八雲に学び・親しむ」は2015年度も開講します。第1回となる4月25日(土)は「八雲会100年、小泉八雲を顕彰してきた人々」。第一次八雲会の誕生から100年、そして現在の八雲会(第二次八雲会)が発足して50年を迎える新年度にふさわしいテーマで、風呂鞏さん(広島ラフカディオ・ハーンの会主宰、八雲会会員)がお話しします。

住吉神社(広島市)が発行する『月刊「すみよし」』で連載を持つ風呂さん。多くの回でラフカディオ・ハーン(小泉八雲)に触れていますが、今年2月号では「八雲会創立一〇〇年」と題して寄稿。今週末の講座の予習にもちょうどよさそうです。

風呂さんが主宰する広島ラフカディオ・ハーンの会が月1回開く例会では、今年1年を通して八雲会の歴史、ハーン顕彰に尽くした人々を取り上げています。例会ごとに作成される「ニュース」にも毎号、記事があります。

第173回「ラフカディオ・ハーンの会」ニュース(2015.1.10)

第174回「ラフカディオ・ハーンの会」ニュース(2015.2.14)

第175回「ラフカディオ・ハーンの会」ニュース(2015.3.7)

第176回「ラフカディオ・ハーンの会」ニュース(2015.4.11)

こちらは同会会員のブログより、4月例会の参加記録の一節です。

風呂先生は日ごろ、八雲を顕彰してきた人々への顕彰を促されています。

たしかに風呂先生をはじめ八雲を顕彰してきた方々によって、充実した退職後の人生を送らせていただいている私としても、何はさておき八雲を学ぶ時には、このことを心の柱として据え置かなければならないと感じています。

とくに、このたびは、当日検査入院されていたにもかかわらず、この会に来てくださった風呂先生への感謝を心に刻みます。そして、たとえば、これまでも本を読むことは大好きだった私ですが、この会を通じて八雲会の功労者である市川三喜を知っていたおかげで、さきごろの読書でも、何気なく読み過ごしてしまう安倍能成の「岩波と私」の文中、岩波が快活であることの説明として、岩波書店開店の前年、岩波と5,6人で立山に登った大正元年の話題のなか

《岩波は信州生まれの山男であり、しまいになるほどますます元気が出てきた。市河君は岩波より四つ五つ若いはずだが、案内頭の作十は、市河君に向かって、「先生、若い衆は先へ行かせてゆっくり参りやしょう」といった。しかもその若い衆とは岩波なのだから、いささか驚かざるを得ない・・・》とあるところ、市川三喜の吐息と苦笑の表情が感じられて、印象深いものになりました。

山姥珍道中記 第176回 「広島ラフカディオ・ハーンの会」参加記録

松江市立中央図書館定期講座「小泉八雲に学び・親しむ」の年間予定のチェックと申込用紙のダウンロードは、松江市立図書館のサイトでどうぞ。

タグ: 八雲会, 広島ラフカディオ・ハーンの会, 松江市立中央図書館, 松江市総合文化センター, 第一次八雲会100年, 第二次八雲会50年, 講座, 風呂鞏

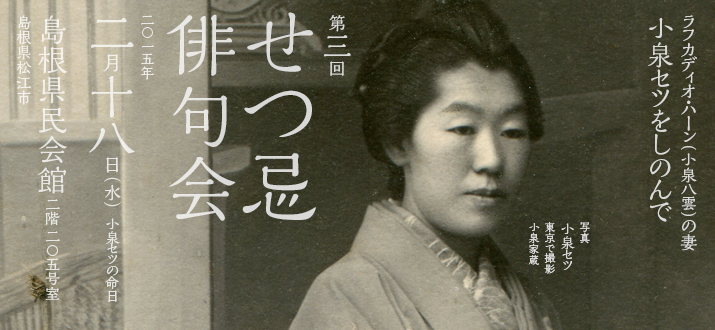

2月18日はラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の妻セツの命日です

投稿:2015年02月18日(水)

今日2月18日は、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の妻セツ(1868-1932)の命日です。八雲会では今夜、第3回となるセツをしのぶ俳句会を島根県民会館(松江市殿町)で開催します。その模様は、次号の会誌『へるん』等でお伝えできることと思います。

さて、セツがハーンとともに暮らした家である根岸邸、現在の小泉八雲旧居の隣にある小泉八雲記念館(松江市奥谷町)では、企画展「ヘルンと家族」が3月29日まで開催中です。セツと4人の子どもたちの写真やゆかりの品、そしてセツと長男一雄が回想するハーンの姿が紹介されています。命日にあたり、そのうちのひとつを掲げます。

父はいつも母の手を執って戸棚の傍らへ連れて行き、「しかし私、ママさん貴女があります。」「誰のお陰で生まれましたの本ですか? 学問ある女ならば幽霊の話、お化けの話、前世の話、皆馬鹿らしいのものといって嘲笑うでしょう」傍らにいる私に向かってまでも、「この本、皆あなたの良きママさんのおかげで生まれましたの本です。なんぼう良きママさん。世界で一番良きママさんです。」と真剣に褒めそやすのでした。(小泉一雄著『父パパ「八雲」を憶う』)

没落士族の家の生計を助けるために進学がかなわなかったセツが、自分には学問がないと嘆くと、ハーンは自身の著作に果たしたセツの貢献を、このような言葉で称えたというエピソードです。

ヘルンと家族:小泉八雲没後110年記念企画展 (Hearn & Family) | 小泉八雲記念館 Lafcadio Hearn Memorial Museum

昨年刊行された、八雲会会員・長谷川洋二さんによるセツの評伝『八雲の妻 小泉セツの生涯』。この機会にあわせてどうぞ。

【2/15追記】怪談専門誌『幽』第22号の特集は「ハーン/八雲 Retold」(1)新公式サイトと2/21トークイベント

投稿:2015年02月14日(土)

すでにお読みになった方も多いと思います。1月末に発売された怪談専門誌『幽』第22号(角川書店)の特集はその名も「ハーン/八雲 Retold」。創刊号以来2度目のラフカディオ・ハーン(小泉八雲)特集です。

紹介したいことがたくさんあるこの特集ですが、ちょうど昨日、同誌の新しい公式サイトが開設し、最新号の目次が掲載されましたので、今日はそのご案内をしておきます。

怪談専門誌『幽』『Mei(冥)』オフィシャルサイト| 角川書店 | KADOKAWA

そして、同誌編集顧問の東雅夫さんが出演するトークイベントが来週2月21日(土)に東京・神楽坂で開催。この特集にまつわるお話もたっぷり聞けそうです。

2/21(土) トークイベント「八雲の血脈——小泉家のファミリーレジェンドと美しい書物群」(神楽坂)

【2/15追記】翌22日(日)は、東雅夫さんと『幽』に寄稿した下楠昌哉さん(英文学者、同志社大学文学部教授)の組み合わせで、ハーン作品の日本語訳で知られる平井呈一をテーマとするトークイベントも。

2/22(日)トークイベント「幻想と怪奇の匠・平井呈一——その足跡と旧蔵書をめぐって」(神楽坂)

『幽』第22号の話題、このあと少なくとも2回は準備しています。おたのしみに。

タグ: ほういちの耳まんぢう, オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン, ギリシャ, ギリシャ小泉八雲没後110年記念事業, コルフ, ゴーストみやげ研究所, ピーター・バナード, レフカダ, 下楠昌哉, 佐野史郎, 八雲会, 内田樹, 円城塔, 安田登, 小泉凡, 山本恭司, 山田太一, 島根県立大学, 工藤美代子, 平井呈一, 幽, 新作怪談, 日野雅之, 朗読の夕べ, 東雅夫, 松江, 松江ゴーストツアー, 松江ツーリズム研究会, 池田雅之, 没後110年, 湖都松江, 玉川奈々福, 耳なし芳一のはなし, 角川書店, 雑誌, 高橋一清

6/21は八雲会定期総会、講師は宮沢賢治の研究者・島田隆輔さん

投稿:2014年06月14日(土)

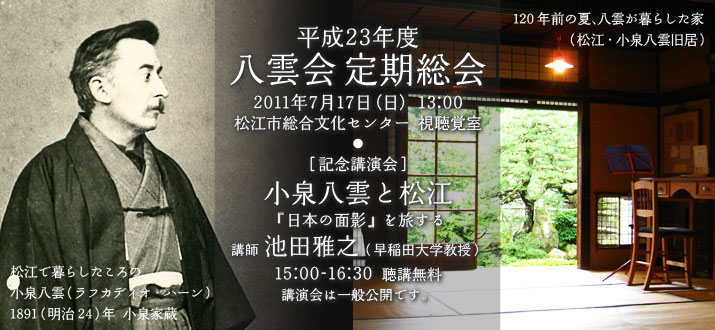

6月21日(土)の平成26年度八雲会定期総会まで1週間となりました。会員以外の方にもご参加いただける記念講演会は、島田隆輔(中村元記念館東洋思想文化研究所研究員)を講師に迎え、「樹の精と英語教師の系譜と:ラフカディオ・ハーンから宮沢賢治へ」と題してお話しいただきます。松江市総合文化センター2階の視聴覚室で15:00から。ご来場お待ちしています。

この投稿の続きを読む »

タグ: 八雲会, 宮沢賢治, 島田隆輔, 松江市総合文化センター, 総会

【再掲】過去の雑誌記事で知る松江の魅力『松江特集』:高橋一清さんの講演会を前に

投稿:2012年07月12日(木)

※本記事は、2011年3月24日に掲載した「過去の雑誌記事で知る松江の魅力『松江特集』」の再掲です。2012年7月15日の八雲会定期総会で、高橋一清さん(社団法人松江観光協会観光文化プロデューサー)を講師に迎えて記念講演会を開催するのを前に、高橋さんに触れた記事を改めてご紹介します。

Twitterでは折にふれてご紹介してきましたが、松江観光協会から『松江特集』という本が2月に発刊されました。この本は、全国や地方で過去に発売された雑誌に掲載された松江に関する特集記事5本を再録したもので、元『別册文藝春秋』編集長で、現在は松江観光協会の観光文化プロデューサーとして活躍する高橋一清さんが企画編集しました。

巻頭を飾るのは、戦後雑誌ジャーナリズムの歴史に名を刻む『暮しの手帖』第75号(1964年)より「水の町」。木造の黒瓦葺きの民家が立ち並び、行商のリヤカーや小さな汽船が行き交う、今日とは大きく異なる市街の情景を映し出す写真を添えて、高度経済成長期の昂揚感からやや距離を置いたかのような静謐な筆致で松江の姿が綴られています。「松江へ行くのなら、地図を一枚お持ちなさい。その地図をたよりに、なるたけ自分の足でお歩きなさい。まず千鳥城をみてから、濠端をぐるっと歩いてみる、気に入れば、そのへんの橋にもたれて休む、そんなふうに見てゆくと、しだいに、この町の、しずかで、つましく古風な美しさ、というものがしみとおってくる」。この記事書いた『暮しの手帖』初代編集長の花森安治は、旧制松江高校(現在の島根大学)を卒業した、松江ゆかりの名編集者です。

その花森安治が手がけた記事をガイドに、約40年後の松江を訪ねて書かれた記事が、『がんぼ』第9号(2005年)の「名編集者・花森安治が愛した 日本の原風景松江を歩く」です。高橋一清さんも記事中に登場して、花森安治と小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)との共通点を次のように指摘しています。「松江居住時の世代こそ違うけれど、神戸が、また日本の国が、失いかけているゆったりとした落ち着き、日本人ならではのたたずまい、それでいて新しいものを受け止めていく姿勢。彼らがそういったものを松江に見たのは確かでしょう。その後、ふたりともジャーナリストとして時代への批評、観察を行なっていきます」

『がんぼ』の記事中では、『暮しの手帖』記事の写真のうち、縁側でお茶を楽しむ人々の中に、松江市収入役や八雲会副会長を務めた漢東種一郎さんがいることを紹介しています。八雲会の長年にわたる会員には懐かしい名前です。

『西の旅』第17号(2008年)の「八雲でめぐる松江。」は、八雲の曾孫・小泉凡さん(島根県立大学短期大学部教授、八雲会名誉顧問)を案内役に、小泉八雲旧居、月照寺、神魂(かもす)神社など、松江市内の八雲ゆかり地を訪ねる記事です。八雲が好んだ味を再現した「ハーンの羊羹」(一力堂)の誕生秘話も登場しています。

その他、松江の古くからの商業地のガイドブック『白潟歴史と文化に出会える街歩きあんない』(2010年)と、市内に現存する古今の建築を特集した『湖都松江』第15号(2008年)の特集「未来に遺す『松江』」を採録。松江の旅案内やおみやげにもなりそうな1冊です。松江にお越しの際は、市内の書店や観光案内所などで手に取ってみて下さい。

社団法人松江観光協会編『松江特集』

社団法人松江観光協会刊

2011年

定価1,000円(税込)

お問い合わせ先:社団法人松江観光協会(電話0852-27-5843)

http://www.kankou-matsue.jp/

タグ: 八雲会, 小泉八雲旧居, 小泉凡, 暮しの手帖, 月照寺, 松江観光協会, 神魂神社, 総会, 花森安治, 高橋一清

平成24年度「小泉八雲をよむ」感想文、作詞・詩

投稿:2012年07月02日(月)

趣旨

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の功績をたたえ、その作品を対象とする感想文、作詞・詩の募集を行うことにより、八雲の作品の読書をすすめ、豊かな心をそだてるとともに、国際社会への理解を深めることを目的とします。

対象図書(感想文、作詞・詩共通)

小泉八雲の作品(講義録・手紙等を含みます。)または小泉八雲の生涯に関する作品。

※絵本、マンガを含みます。

募集内容

1. 感想文

- 小学生の部 本文の文字数 1,200字以内

- 中学生の部 本文の文字数 2,000字以内

- 高校生の部 本文の文字数 2,000字以内

- 一般の部 本文の文字数 2,000字以内

※冒頭の3行に題名、氏名を記載し、5行目から本文を書いてください。

※手書き原稿の場合は、400字詰縦書き原稿用紙を使用してください。ワープロ原稿の場合は、A4判(横長)に20字×20行縦書きで作成してください。

2. 作詞・詩

- 形式自由(短歌・俳句を除く)

※内容は小泉八雲に関するものとします。

※400字詰縦書き原稿用紙3枚以内、1人2篇までとします。(冒頭の3行に題名、氏名を記載してください。)ワープロ原稿の場合は、A4判(横長)に20字×20行縦書きで作成してください。

応募方法

応募作品に、応募用紙(自作可)を添えて、郵送、FAXまたはEメールで応募してください。

応募用紙には、感想文、作詞・詩ともに

- 題名

- 氏名(フリガナ)

- 住所

- 電話番号

- 職業(学校名)

- 年齢(学年)

- 対象図書の書名・出版社名・訳者名

を記入してください。

募集期間

- 第1次募集 平成24年7月2日(月)〜平成24年9月28日(金)

- 第2次募集 平成24年12月3日(月)〜平成25年1月31日(木)

※いずれも当日消印有効

賞

- 優秀賞 賞状、賞品(図書券5,000円)、楯

- 優良賞 賞状、賞品(図書券3,000円)

- 佳作 賞状

選考

選考委員会において、表現がすぐれ、また、強い感銘を与えた作品を選びます。

結果発表

平成25年2月下旬に入賞者に直接お知らせするほか、市報松江4月号で発表します。また、優秀賞及び優良賞は、作品集に掲載します。

※入賞者については、氏名、住所(町名まで)または学校名、年齢または学年を発表時に報道機関等に公表します。

表彰式

平成25年3月下旬(予定)

※優秀賞及び優良賞を受賞された方を対象とします。なお、表彰式出席に要する交通費等の諸費用は、本人負担となります。

※表彰式終了後、松江市内の八雲関連施設等の見学を予定しています。

応募先・問い合わせ先

松江市観光振興部観光文化課文化係

〒690-8540 島根県松江市末次町86番地

TEL 0852-55-5517 FAX 0852-55-5634

E-mail kankou@city.matsue.lg.jp

(募集要項より)

タグ: 八雲会

大谷繞石句碑ができました

投稿:2012年06月24日(日)

八雲にゆかりの深い人である大谷繞石(ぎょうせき/英文学者、俳人)の句碑を出身地の松江に建立する企画に対し、八雲会では全面的にこれに協力するということで、会員の皆様に募金をお願いしておりました。たくさんの方々から浄財をお寄せいただき、句碑を建立することができました。建立地は繞石の生家跡の近く、松江市東茶町(京店)の一角です。いままで松江に大谷の句碑がなかったのも不思議ですが、このたび日野会長の著書『松江の俳人大谷繞石』発刊を機に、市民有志の方々の発起があったものです。

第四高等学校の教授として金沢にいた大正六年、故郷を偲んで読んだ句、「湖(うみ)をちこち 何を漁(いさ)る火 天の川」が碑文に刻まれました。

繞石の近代俳句史に残した業績を顕彰できたと同時に、小泉八雲が近代の黎明期に教育と文芸に与えた影響を再認識することにもなったと思います。募金総額は71万4千円、うち八雲会の集計分が35人(件)15万5千円、八雲会の会員の気持ちが事業推進の大きな力になりました。ご協力いただいた方々に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

10月の松江市立中央図書館定期講座「小泉八雲に学び・親しむ」の内容変更について

投稿:2011年10月28日(金)

八雲会のホームページをご覧の方の中には、松江市立中央図書館の定期講座「小泉八雲に学び・親しむ」の受講者もいらっしゃることと思います。同講座は通常、月1回土曜日に開講されますが、今月は10月30日、日曜日の開講ですので、受講者のみなさんはどうか曜日をお間違いなように。

また、今回の講師を務める小泉祥子・山陰日本アイルランド協会事務局長(八雲会常任理事)より、講座のテーマの変更についてお知らせがありました。当初予告されていたテーマは「おいしいアイルランド—アイルランドの食と文化」でしたが、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)に関する最新の話題であり、自身が企画を担当した「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン in ニューヨーク:初版本と造形美術展」の報告が主な内容となります。今月13日までニューヨークで開催されていた同展の模様を、スライドとともに紹介するとのことです。

しかしながら、アイリッシュ・ティーとスコーンの用意は抜かりないそうですよ。松江市国際交流員のバーニース・デンプシーさんが講師を務めた6月の講座でも堪能した味が帰ってきます。そして、アイルランド音楽の生演奏も。八雲の曾孫・小泉凡さんがピアノ演奏で参加します。山陰日本アイルランド協会有志によるアイリッシュ・バンド「キョール・アガス・クラック」のメンバーでもある祥子さんと凡さんのミニ・コンサートといったところでしょうか。なお、同協会では、12月10日(土)にSTICビルでチャリティーイベント「モダン・アイリッシュ:ライフ&ミュージック」を開催しますので、「アイルランドの食と文化は、そちらでたっぷりお楽しみください」と祥子さんは話していました。

年度の後半折り返しを迎えた松江市立中央図書館定期講座「小泉八雲に学び・親しむ」。受講には年間のテキスト代1,000円が必要です。詳しくは、下記リンク先をご覧の上、松江市立中央図書館(電話:0852-27-3220)へお問い合わせください。

タグ: アイルランド, オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン, 八雲会, 小泉凡, 小泉祥子, 山陰日本アイルランド協会, 松江市立中央図書館, 松江市総合文化センター

3連休明けて、9月26日は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の命日です

投稿:2011年09月26日(月)

3連休、いかがお過ごしでしたか? 松江では、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)にちなむ催しが連日開かれた、まさにヘルンさん三昧の毎日でした。

秋の松江では、八雲にちなむ催しが例年多数実施されます。近年は9月後半から約1か月間の休日の夜に、小泉八雲記念館や小泉八雲旧居を含む松江城山周辺の一帯で「松江水燈路」という手作りの行灯による街並みのライトアップが行われ、数々の協賛イベントが繰り広げられています。今年の場合は、小泉八雲記念館など周辺観光施設の開館時間延長、八雲が愛した石狐のいる城山稲荷神社での「へるんさんの燈明会」(9月24日)、ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテストに出場した中高生が英語で八雲の怪談を語る「英語で怪談ナイト」(9月25日)などが該当します。

そして何より、秋には小泉八雲の命日が巡ってきます。それが今日、9月26日です。松江では八雲の命日を記念して、中高生が英語による八雲作品の暗唱を競う「ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト」(9月23日)、次いで秋の季語になった「八雲忌」を冠した伝統の俳句会が、今年は「八雲忌山陰俳句大会」(9月24日)として開催されました。

八雲の命日を記念した催しの話題は、松江以外の八雲ゆかりの各地からも届いています。

23日には、東京に移り住んでからの八雲が毎年のように夏休みを過ごした静岡県焼津市で、「平成23年度八雲忌講演会」(焼津小泉八雲記念館)が開かれました。東日本大震災の被災地・宮城県で、八雲が幕末の津波災害の実話を元に書いた「生神様(A Living God)」を原作とする紙芝居DVD『稲むらの火』を、県内の小中学校などに配布する活動を震災前から行ってきた「みちのく八雲会」主宰の門間光紀さんが、「語り継ぐ『稲むらの火』ー東日本大震災から学ぶ」と題して講演しました。また、講演会を主催した小泉八雲顕彰会から、紙芝居DVD『稲むらの火』2枚が、焼津市教育委員会に寄贈されました。

→活動報告72(げんき宮城通信)

→「稲むらの火」で津波教育を 焼津市教委にDVD(静岡新聞)

昨日25日には熊本でも、熊本八雲会が主催する「ハーン来熊120年記念特別講演会」(熊本市立図書館)のテーマに、今回の震災、津波災害が採られました。防災の専門家らによる講演や「生神様」の朗読により、防災文学として八雲の作品を迫るという企画です。夜は八雲が来熊当初に住んだ家を移築した小泉八雲熊本旧居で、同旧居保存会主催の「怪談」朗読会もありました。

→ハーン来熊120年記念特別講演会と八雲の「怪談」朗読会のお知らせ

八雲にちなむさまざまな催しの余韻にひたりながら、命日当日の今日も、どうか八雲とその業績について思いをめぐらせて下さい。

タグ: みちのく八雲会, ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト, 俳句, 八雲会, 八雲忌, 小泉八雲熊本旧居, 小泉八雲顕彰会, 新聞記事, 東北関東大震災, 松江, 松江水燈路, 津波, 焼津, 焼津小泉八雲記念館, 熊本, 熊本八雲会, 熊本市立図書館, 生神様, 稲むらの火, 門間光紀

八雲会総会講演会の講師・池田雅之さん出演中 NHKラジオ第二『私の日本語辞典』

投稿:2011年06月23日(木)

7月17日(水)の八雲会定期総会の記念講演会には、講師に早稲田大学教授の池田雅之さん(比較文学)をお招きしますが、現在NHKラジオ第二の『私の日本語辞典』という番組に、4週にわたって池田さんが出演中です。

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)その人の人物像や作品を形成する文化的な背景や、八雲作品の訳書を多く手がけた池田さんの翻訳にまつわるエピソードなど、八雲作品や池田さんの著書を読む上でも興味深い話が多く登場しています。

すでに第1回と第2回は本放送・再放送とも終了しましたが、第3回の再放送と最終回の本放送が25日(土)、最終回の再放送が7月2日(土)に予定されています。今からでもぜひチェックしてみてください。

→NHKラジオ第二『私の日本語辞典』池田雅之「異文化交流にみる日本語の姿」(全国)

→平成23年度八雲会定期総会記念講演会:池田雅之「小泉八雲と松江—『日本の面影』を旅する」

Tsunami(津波)という言葉を世界に紹介した小泉八雲の作品「生き神」が読める本とホームページ

投稿:2011年03月19日(土)

東北関東大震災では三陸地方を中心に大きな津波が発生しました。既報の通り、小泉八雲記念館(松江市奥谷町)では小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の津波に関する特別展示が開催されていますが、八雲がtsunami(津波)という言葉を世界に紹介したことを、今回の震災をきっかけに初めて知った方も多いと思います。

Tsunami(津波)という言葉は、八雲の作品「生き神 (A Living God)(『仏の畑の落穂 (Gleanings in Buddha-Fields)』所収、1897)の中で、庄屋の機転で多くの村人が高台に避難して津波から救われたという実話に基づく物語とともに登場します。のちに戦前の国定教科書に取り上げられた「稲むらの火」という作品の原話に当たります。「稲むらの火」については、2月末から3月初めにかけてNHKの学校教育番組『おはなしのくに』で放送された、俳優・佐野史郎さんの一人語りも記憶に新しいところです。

ここでは、八雲の「生き神」が読める本で、書店や図書館などで比較的入手しやすいと思われるものと、ホームページをご紹介します。

【日本語訳】小泉八雲作、平井呈一訳『仏の畑の落穂他』恒文社

「生神」の題で収録されています。

→amazon.co.jp

【日本語訳】小泉八雲著、平川祐弘編『日本の心』(小泉八雲名作選集)講談社学術文庫

「生神様」の題で収録されています。平川祐弘訳。

→amazon.co.jp

【英文】Lafcadio Hearn, Gleanings in Buddha-Fields (Kindle Edition)

米国amazonの電子書籍リーダーKindle向けの電子書籍。サンプル版あり。Kindle向けの電子書籍は、専用の閲覧ソフトをインストールしたパソコン(Windows PC、Mac)やスマートフォン(iPhoneなど)、携帯端末(iPadなど)でも閲覧可能です。

→amazon.com

【英文】稲むらの火webサイト

八雲の初版本の”A Living God”(英文)と国定教科書に掲載された「稲むらの火」(和文)が、それぞれ画像とテキストファイルによって公開されているほか、作品に関連する情報も充実しています。

→稲むらの火webサイト

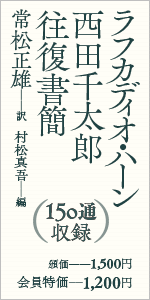

【英文・日本語訳】常松正雄校閲、村松真吾編集『新・小泉八雲暗唱読本 英語・日本語対訳版』八雲会

「生き神」の津波に関するくだりが、「TSUNAMI(津波)」と題して抜粋されています(5分程度で暗唱できるよう、一部の語や文を改変しています)。

→八雲会ホームページ

タグ: 仏の畑の落穂, 八雲会, 常松正雄, 平井呈一, 平川祐弘, 新・小泉八雲暗唱読本, 村松真吾, 東北関東大震災, 津波, 生き神, 稲むらの火

山陰日本アイルランド協会の会報に小泉八雲来日120年記念事業の記事

投稿:2011年01月12日(水)

山陰日本アイルランド協会の会報『コージャス』第16号(2010年12月31日発行)の小泉八雲来日120年記念事業の報告記事を、八雲会の石川陽春理事と小泉祥子理事(山陰日本アイルランド協会事務局長)が執筆しました。

- ハーンの神在月—全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット 石川陽春

- 小泉八雲に捧げる造形美術展 オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン 小泉祥子

- Message from the Irish Ambassador John Neary

「ハーンの神在月」は、パネリストであり広告デザインも手がけた石川理事の視点による回顧です。「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン」については、アイルランド人作家の作品の写真や美術展のレセプションにおけるジョン・ニアリー駐日アイルランド大使のスピーチ全文が掲載され、アイルランドとの関係を踏まえた内容になっています。

『コージャス』に関するお問い合わせは、山陰日本アイルランド協会事務局にお願いします。

タグ: John Neary, オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン, ハーンの神在月, 八雲会, 小泉祥子, 山陰日本アイルランド協会, 石川陽春, 雑誌記事

「八雲会報」に小泉八雲来日120年記念事業の記事

投稿:2010年12月27日(月)

「お知らせ」で既報の通り、「八雲会報」第47号(2010年12月22日発行)では、小泉八雲来日120年記念事業の特集を組みました。

「ハーンの神在月(かみありづき):全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」の座長、コーディネーター、パネリストや、造形美術展「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン」の担当者が、記念事業をふり返っています。1本あたり800字程度の短い記事です。「八雲会報」は会員宛に郵送するほか、松江市立中央図書館でも配布しています。

八雲会では、2011年夏発行予定の会誌『へるん』No. 48でも、小泉八雲来日120年記念事業の特集を組む予定です。

「八雲会報」第47号の小泉八雲来日120年記念事業に関する記事

「ハーン来日一二〇年記念事業」を終えて 日野雅之

「ハーン神在月」総括 長岡真吾

地域活動としての八雲:「ハーンの神在月に参加して」 坪井れい子

小泉八雲サミット「ハーンの神在月」に参加して 牧野弥一

観光の立場からみた小泉八雲 高橋一清

研究の視点からみたハーン 西川盛雄

小泉八雲ネットワーク構築への第一歩 石川陽春

小泉八雲に捧げる造形美術展「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン」 小泉祥子

タグ: オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン, ハーンの神在月, 八雲会, 坪井れい子, 小泉祥子, 日野雅之, 来日120年, 牧野弥一, 石川陽春, 西川盛雄, 長岡真吾, 雑誌記事, 高橋一清

「ハーンの神在月」2日目

投稿:2010年11月10日(水)

「ハーンの神在月:全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」の模様を、先日掲載しました1日目にひきつづきお伝えします。

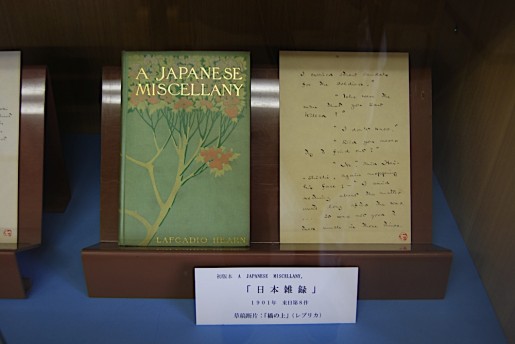

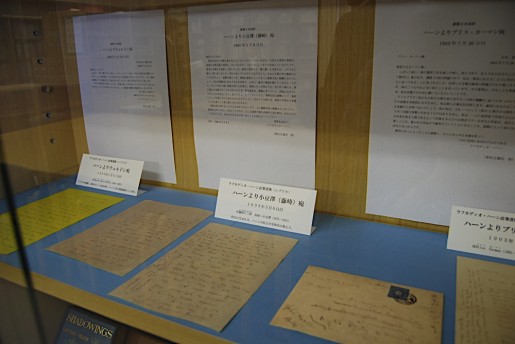

1日目のグループ討議「研究の場」の会場にもなりました松江市立中央図書館(松江市総合文化センター内)の八雲資料室では、サミットにあわせて特別展示がありました。普段は入室に事前の手続きが必要ですが、この2日間は自由に入室して展示を見ることができました。初版本や書簡などのレプリカを中心とした展示です。

小泉凡さんのスピーチ「ハーンを現代に生かす」。八雲の「生き神」をもとに書かれた「稲むらの火」が防災教材として近年多くの言語に翻訳されていることや、昨年ギリシャで開催された八雲をテーマとする美術展、凡さん自身も企画に携わる松江ゴーストツアー、小中学生を対象に松江で実施されている「スーパーヘルンさん講座」の事例が報告された後、トークのゲスト、前川知大さんの紹介に移りました。

劇作家・演出家の前川知大さんを迎えてのトーク「舞台の上の八雲:「奇ッ怪」の公演を通して」。「奇ッ怪〜小泉八雲から聞いた話」は、八雲の5篇の怪談を3人の登場人物が「聞いた話」として語り合いながら、ストーリーが進行していきます。世田谷パブリックシアターでの公演映像を見た後、前川さんと小泉凡さんのトークは、演劇における語り部が果たす効果と、八雲の生涯を取り巻く数多くの語り部の存在を出発点として、音、想像力などをキーワードに、「奇ッ怪」と八雲の世界を掘り下げていきました。

今年3月に島根大学旧奥谷宿舎で開催されたアートイベント「奥谷タイムトンネル2」のために、島根県在住の写真家・アートプランナーの高嶋敏展さんが制作した「小泉八雲の夢みるベッド」。移民としてアメリカに渡った青年ハーンが、印刷工場から出た紙くずをクッション代わりにしたベッドで寝たというエピソードにヒントを得た作品です。

パネルディスカッション2「小泉八雲ネットワークの構築に向けて」では、八雲を生かす全国各地の取り組みに加えて、未来の可能性を話し合いました。新潟県南魚沼市で八雲に関する常設展示を行う池田記念美術館の広田かおりさんは、同館所蔵の貴重な資料の存在を全国の人たちに知ってもらうための努力の必要を挙げるとともに、日本一とも言われる豪雪地帯に立地する美術館らしさを生かした「雪女」にちなむ企画のアイディアを披露しました。富山大学附属図書館の栗林裕子さんは、八雲の蔵書からなる「ヘルン文庫」の定期公開など学生・市民向けの普及活動を紹介し、蔵書を生かした企画展の夢に触れました。またサミットに参加して、八雲の足跡がない土地で活動していても、自分たちはひとりではないと実感したこと、そしてこれからも情報交換していくことが小泉八雲ネットワークの第一歩になるだろうとの言葉が印象的でした。

焼津の小泉八雲顕彰会の坪井れい子さんは、「八雲の顕彰を楽しむ、発信する」ことをモットーに行ってきた、サロン会や八雲ゆかりの地訪問、八雲の長男一雄の著書復刊などの活動や、八雲が夏休みに滞在した焼津の顕彰の歩みを報告しました。若い人たちに八雲に関心を持ってもらおうと、小泉八雲顕彰文芸コンクールの小中高生の入賞者に同会の機関誌を贈呈しているそうです。熊本市現代美術館の冨澤治子さんは、今夏の企画展「へるんさんの秘めごと」とその関連プログラムをふり返りました。同展を通じて、熊本の小中学生がほとんど八雲を知らないこと、大人でも『怪談』以外はほとんど知らないこと、図書館では地域ゆかりの人物の書籍が禁帯出であることが多く敷居が高いことがわかったと指摘。八雲に関する継続的な取り組みの可能性として、教育現場との協同事業や夏休みのアートプログラム、八雲をテーマにしたパフォーマンスといった案が示されました。

地元松江の八雲会の石川陽春理事は、島根・鳥取両県の八雲ゆかりの地を網羅した『山陰へるんマップ』(製作中)を紹介。インターネット上で基礎データを網羅した地図を披露しながら、全国版、全世界版に拡張していく夢を語りました。また、サミットに合わせて八雲会ホームページで公開している、全国の八雲に関するイベントを一覧できるカレンダーを取り上げ、全国の多様な取り組みをまとめて紹介できる場を作ることを提案しました。松江市観光振興部の森秀雄部長は、戦後松江市が、小泉八雲の名を明記した国際文化観光都市建設法の適用を受けたことを取り上げ、「松江の生きざま」を決めてくれた八雲への感謝を述べた後、全国各地の団体の交流や連携を助ける連絡協議会の設置を提唱しました。

閉会のあいさつを以て、12:30ごろに「ハーンの神在月」は無事終了しました。その後、全国各地からの参加者の多くが会場内の喫茶店で昼食をとりましたが、前夜に続く交流会の第2ラウンドのようににぎわい、話に花を咲かせていました。昼食後は松江城での造形美術展「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン」のオープニング・セレモニーにも、多数の参加者が出席しました。

以上、2回に分けて「ハーンの神在月」の模様をおおまかに報告しました。サミットのより具体的な内容や成果は、機会を改めて発表することを検討中です。計画がまとまりましたら、改めてご案内します。

撮影:影山弓子、石川陽春

タグ: ハーンの神在月, プラバホール, 八雲会, 冨澤治子, 前川知大, 坪井れい子, 富井俊郎, 小泉凡, 広田かおり, 来日120年, 松江市立中央図書館, 松江市総合文化センター, 栗林裕子, 森秀雄, 石川陽春, 長岡真吾

「ハーンの神在月」のフォトアルバムを公開しました

投稿:2010年11月06日(土)

「ハーンの神在月:小泉八雲の会&ミュージアムの将来を考えるサミット」の模様を収めたフォトアルバムです。

スライドショー

フォトアルバム

|

| ハーンの神在月 (Hearn no Kamiarizuki) |

写真:影山弓子、石川陽春

「ハーンの神在月」の会場、松江市総合文化センターとは?

投稿:2010年10月07日(木)

「ハーンの神在月:全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」(10月9日〜10日)の会場となる松江市総合文化センターは、パイプオルガンのある音楽専用ホールと、松江市立中央図書館を中心とする文化施設です。音楽専用ホールの愛称である「プラバホール」の名前で地元では通っています。プラバ(plover)とは千鳥のこと。松江のシンボル・松江城が「千鳥城」とも呼ばれることにちなむ愛称です。

遠方からお出かけの方や、松江市総合文化センターにまだ行ったことがない方のために、これから会場をご案内しましょう。

エントランスホール……受付、活動紹介コーナー

正面入口を入ると、まずはエントランスホール。サミットにご来場の方は、ここで受付を済ませて下さい。2日間のプログラムと、全国の小泉八雲の会&ミュージアムを紹介するパンフレットをさし上げます。全36ページ。ちょっとした保存版の1冊です。

ここでは、パンフレットに掲載している全国の小泉八雲の会&ミュージアムを紹介するページを、パネルにして掲示します。パンフレットは1色刷りですが、パネルは写真をフルカラーでご覧いただけます。

大ホール(プラバホール)……メイン会場

正面入口の右手に、音楽専用ホールである大ホール(プラバホール)があります。サミットのメイン会場です。毎年9月26日(八雲の命日)ごろに開催する「ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト」も、ここで行われます。舞台中央のパイプオルガンは、1986年の開館に当たり、中国地方の公共ホールとしては初めて設置され、四半世紀近くに渡ってその音色が市民に親しまれています。サミットのオープニングでは、このパイプオルガンの演奏と朗読で来場者をお迎えします。演奏するのはプラバホールのオルガンを最もよく知るプレイヤー、同館専属オルガニストの米山麻美さん。朗読はプラバホール開館の翌年松江に赴任した、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の曾孫・小泉凡さん。この町この会場に最もふさわしい布陣で、「神々の国の首都(The Chief City of the Province of the Gods)」に描かれた松江の情景を音によって表現します。

ホールのホワイエでは、小泉八雲物産展&ブックフェアを開催します。時間に余裕を持ってお出かけ下さい(9日12:00-18:00、10日9:00-13:00)。

喫茶室「カフェドWIN」

エントランスホールに引き返し、正面入口を過ぎたところの左手が、喫茶室「カフェドWIN」。サミット会場の一番近くで昼食を召し上がるのでしたらここです。

松江市立中央図書館 開架室

喫茶室の右隣が松江市立中央図書館の開架室です。入口をくぐり、右手のカウンターを横切り、そのまままっすぐ、郷土資料室を突き当たりまで進んでみましょう。弧を描く窓を背にした書棚に収まっているのは、すべて小泉八雲に関する本です。よく見ると、郷土出版の本や八雲に関するイベントのパンフレットも並んでいます。普段お住まいの地域の図書館にも、サミットと同時開催するブックフェアにもない珍しい本が、案外隠れているかも知れません。

八雲会事務局

もと来た道を引き返し、開架室を出てすぐ左手のエレベーターで2階に上がりましょう。2階には、1日目のグループ討議の会場となる4つの部屋があります。エレベーターを出て右に折れたところがラウンジ。中央にAVコーナーのカウンターがあります。カウンターの左手の扉の先に並ぶ部屋のひとつが、私たち八雲会の事務局です。

大会議室、視聴覚室、青少年室……グループ討議

ラウンジのカウンターの左手、AVコーナーの裏手にあるのが、グループ討議「観光の場」の会場、大会議室。ここも「ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト」の会場のひとつです。2008年10月に開催されたシンポジウム「アメリカのラフカディオ」の会場にもなりましたので、ご記憶の方も少なくないでしょう。

ラウンジに戻り、カウンターの右の扉の向こうが、グループ討議「文化活動の場」の会場となる視聴覚室です。松江市立中央図書館の定期講座「小泉八雲に学び・親しむ」が、月1回ここで開かれます。

視聴覚室の右隣の青少年室は、グループ討議「学校教育の場」の会場です。

ラウンジのカウンター右手に延びる廊下を奥へ奥へと進んで下さい。もうひとつのグループ討議「研究の場」の会場となる八雲資料室があるはずなのですが……。

松江市立中央図書館 八雲資料室……グループ討議、特別展示

廊下の途中の扉も通過して下さい。ほどなく左手に見えてくるのが八雲資料室の扉です。

八雲資料室は、小泉八雲の初版本や直筆原稿、書簡、全集、研究書など、八雲に関するさまざまな図書・資料、約35,000点を蒐集しています。普段、八雲資料室の利用には事前の申込が必要ですが、サミット開会中とその前後の時間帯(9日12:00-18:00、10日9:00-13:00)は、自由に入室することができます。グループ討議の時間以外も、八雲の直筆原稿のレプリカを中心とする特別展示をご覧いただけますので、この機会にお立ち寄り下さい。

松江市総合文化センターの周辺

……以上、松江市総合文化センターを文章だけでご案内してみました。会場までは、JR松江駅から徒歩13分で行けますので、時間のある方は、途中の天神川沿いの道や、八雲の公私を支えた親友・西田千太郎が暮らした雑賀町(さいかまち)を散策しながらお越しになるのも面白いことでしょう。ご来場、お待ちしています。

小泉八雲物産展&ブックフェア、こんなもの出ます!

投稿:2010年10月07日(木)

「小泉八雲物産展&ブックフェア」は、「ハーンの神在月:全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」(10月9日〜10日、松江市総合文化センター)の同時開催企画のひとつです。サミットに全国から集まるのは、小泉八雲の会やミュージアムで活動している人たちばかりではありません。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)にちなむさまざまな商品と、八雲に関する本も集まります。

場所は、サミットのメイン会場となる大ホール(プラバホール)前のホワイエです。両日ともサミット開会30分〜1時間前にオープンしますので、時間に余裕を持ってお出かけ下さい。両日閉会後も30分はオープンしますので、お帰りの際にもお楽しみ下さい。

10月9日(土)12:00 -18:00

10月10日(日)9:00 -13:00

物産展

松江からは、抹茶の詰め合わせ(千茶荘「八雲物語」)や羊羹(一力堂「ハーンの羊羹」)、コーヒーに煎茶(中村茶舗「ラフカディオ珈琲」「ラフカディオ煎茶」)と、松江藩主・松平不昧公で知られるお茶どころ・菓子どころらしいものが多く並びます。

日本酒(豊の秋「八雲の酒」、金鳳「へるん」)にビール(松江地ビール「ビアへるん」)もご用意します。試飲もしていただけますが、お帰りに乗り物を運転される方はご遠慮願います。

これらの中には、八雲が好んだ味や八雲が生きた時代の味の再現に努めたものもありますので、八雲になった気分で味わってみましょう。

珍しいところでは、「稲むらの火」という醤油があります(ヤマサ醤油)。「稲むらの火」という名は、八雲の「生き神(A Living God)」を再話して、戦前の国語教科書に収められた作品のタイトルに由来します。津波の襲来を察知して、刈り取ったばかりの稲穂に火をつけて村人に危険を周知したという物語の主人公・庄屋の五兵衛のモデルは、醸造元の7代目浜口儀兵衛(梧陵)です。

松江の小泉八雲記念館や焼津小泉八雲記念館のオリジナル・グッズ(一筆箋、絵葉書、お化け行灯ほか)、生誕160年・来日120年を記念して誕生したグッズ(東京ピストルの文豪Tシャツ、一畑百貨店のクリアファイル、布バッグほか)もやってきます。

八雲会の新しいオリジナル・グッズとして、3種類の缶バッジをお披露目しますので、お楽しみに。「ハーンの神在月」のチラシ、ポスターを手がけた石川陽春理事のデザインです。

ブックフェア

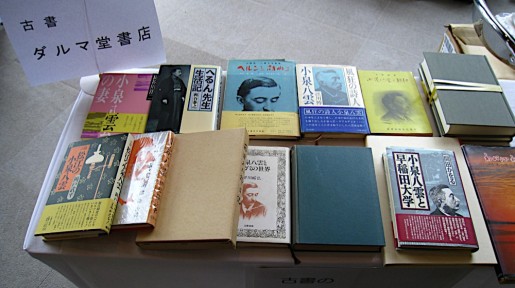

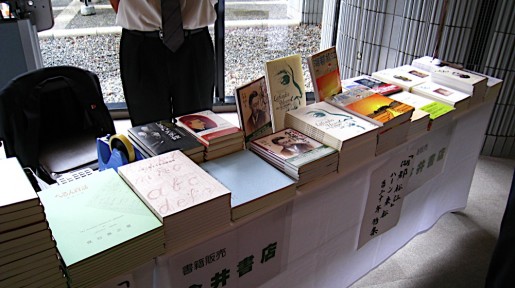

松江の今井書店と、同じく松江の古書店・ダルマ堂書店の協力で実現するブックフェア。最新刊からちょっと昔の八雲関連本が並ぶことでしょう。松江の文化・歴史に関する本も取り扱う予定です。

先日ブログでもご紹介した、新刊ホヤホヤ『湖都松江』のハーン特集号(第20号)もお求めいただけます。

八雲会の本ももちろん登場。会誌『へるん』をはじめ、『改訂 新・小泉八雲暗唱読本』、小泉凡さん(小泉八雲曾孫、島根県立大学短期大学部教授)20代の新聞連載を製本した『八雲の足跡を訪ねて』など、ぜひこの機会にお買い求め下さい。

サミット閉幕直後、10日(日)14:00にオープニングを迎える「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン」(松江城天守閣、小泉八雲記念館)のカタログも、オープンに先駆けてお目見えします。

タグ: オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン, ハーンの神在月, 八雲会, 来日120年

八雲会総会の講演会は一般公開。今年の講師は広島の風呂鞏さんです

投稿:2010年07月01日(木)

例年、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の誕生日である6月27日前後に開催する八雲会の総会。今年度の開催日は7月4日(日)です。

総会議事終了後は、小泉八雲に関する話題や研究の成果に触れることができる講演会を毎年実施しています。

今年は、広島で「ラフカディオ・ハーンの会」を主宰する風呂鞏(ふろ・かたし)さんを講師に迎え、「広島に生きるハーンの心」と題してお話ししていただきます。

広島は、八雲が住んだ土地ではありませんが、松江の島根県尋常中学校と東京の帝国大学で八雲の教えを受けた愛弟子の大谷正信(繞石、1875-1933)が、広島高等学校の教授として赴任するなどのゆかりがあります。

そんな広島で2000年に産声を上げたラフカディオ・ハーンの会の月1回の例会は、この3日(土)で119回に達しました。風呂さんの編集で例会ごとに発行される「ラフカディオ・ハーンの会ニュース」のバックナンバーは、同会のホームページで公開されており、活動の様子を垣間見ることができます。また、広島の住吉神社が発行する『月刊すみよし』でも、風呂さんによる小泉八雲についての連載があり、これもバックナンバーが同社のホームページで読むことができ、精力的なご活躍ぶりが伝わってきます。

講演会は会員ではない方でもお聴きいただけますので、次の日曜日の午後はお誘い合わせの上ご来場ください。

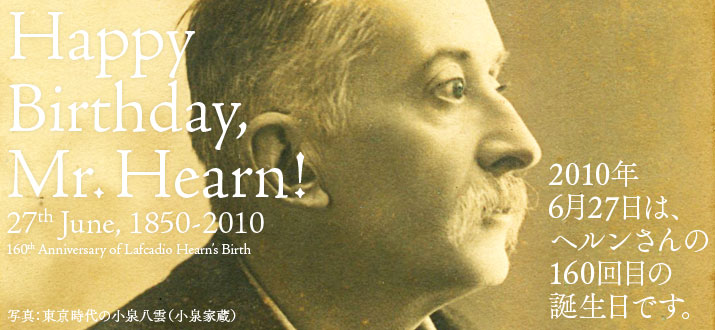

6月27日はヘルンさん160回目の誕生日です

投稿:2010年06月25日(金)

明後日6月27日(日)は、ヘルンさんこと小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の160回目の誕生日です。

ヘルンさんは1850年6月27日、ギリシャのイオニア海に浮かぶレフカダ島で、英国籍アイルランド人の軍医と、ギリシャ人の母の間に生まれました。この年は日本の年号で言えば嘉永3年。浦賀にペリー率いる黒船が来航する3年前のことでした。

さて、明後日の誕生日当日は、小泉八雲旧居や小泉八雲記念館のある塩見縄手で、「小泉八雲生誕160年誕生祭」が開催されます。

ヘルンさんの胸像のある塩見縄手講演での記念式典とアトラクションのほか、塩見縄手一帯の商店や施設が、それぞれ趣向を凝らした特別企画を実施します。生誕160年にちなんで、160円の飲み物や食べ物を用意する店舗が多いようです。

小泉八雲記念館では、小泉凡さん(小泉八雲曾孫、小泉八雲記念館顧問)による解説が4回実施されます。また、何か「サプライズ」も用意しているとか……? 何でしょうね。

小泉八雲旧居では、朗読の催しのほか、この日限りで「芳名録」が復活し、来場者の記帳を受け付けます。

小泉八雲旧居(根岸家)の芳名録は、1916(大正3)年以来、旧居の訪問者が記帳してきたもので、全30冊中26冊が戦前の記録です。記帳者の中には、ヘルンさん二男の稲垣巌、教え子の大谷正信(繞石)や落合貞三郎といったヘルンさんゆかりの人びとから、芥川龍之介や湯川秀樹などの著名人の名前も見られます。八雲会では昨年(2009年)、この芳名録の全巻全ページを写真撮影し、デジタルデータによる記録保存を実施しました。また、デジタルデータをプリントアウトし、9分冊2セットをバインダー製本。そのうちに1部を根岸家に寄贈しました。

塩見縄手公園では、ヘルンさんへのメッセージカードを書けるとのこと。この際、旧居の芳名録と両方にあなたの名前を残してみるのも面白いでしょうね。

ヘルンさんのバースデイパーティ、楽しみに待ちましょう。

参考

内田融「小泉八雲旧居(根岸家)の芳名録について」『八雲会報』第45号、2009年。

「松江の八雲会 ヘルン旧居芳名録を製本」『山陰中央新報』2009年11月1日。