スキップ用ナヴィゲイション

‘ハーンの神在月’ タグのついている投稿

小泉八雲隠岐来島120周年記念事業、いよいよ開幕

投稿:2012年05月22日(火)

1892(明治25)年、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は、松江から熊本に転勤してから初めての夏休みを、セツ夫人を伴う西日本各地への旅行に費やし、8月には島根県の隠岐諸島を訪れました。その旅に取材した作品が、著書『知られぬ日本の面影(日本瞥見記/Glimpses of Unfamiliar Japan)』に「伯耆から隠岐へ(From Hoki to Oki)」と題して収められています。

八雲が隠岐の旅でとりわけ気に入った中ノ島(隠岐郡海士〈あま〉町)を中心に、八雲の来島120年を記念する行事が、いよいよ24日(木)に幕を開けます。その催しの見どころをご紹介するとともに、今回ご来場いただけない方にも今後役立つ(かも知れない)オマケ情報をお届けします。

先頭を切るのは「八雲の軌跡をたどる・隠岐3島、2泊3日の旅」(申込は締め切られました)。「伯耆から隠岐へ」と同じく伯耆の国・境港(鳥取県境港市)を 24日(木)に出港して、西郷(隠岐郡隠岐の島町)、中ノ島(同海士町)、西ノ島(同西ノ島町)を海路で巡り、 七類港(松江市美保関町)へと帰ります。 海士町ではシンポジウムと交流会「小泉八雲のオープン・マインドと海士スピリッツ」(後述)にも参加します。

25日(金)の夕刻は、海士町でのシンポジウムと交流会「小泉八雲のオープン・マインドと海士スピリッツ」。地元に伝わる踊りの名前からキンニャモニャセンターと名付けられた会場は、菱浦港のフェリーターミナルを兼ねた施設です。近くには、八雲とセツの宿となった岡崎旅館跡の広場があり、“鏡ヶ浦”の名でも知られる菱浦の穏やかな入江を眺める夫妻の銅像がたたずんでいます。シンポジウムは「ハーンの愛した海辺の町のホスピタリティ」をテーマに、地元海士町のほか、美保関(島根県松江市)、八橋(やばせ/鳥取県東伯郡琴浦町)、三角(熊本県宇城市)、焼津(静岡県焼津市)、 サン・ピエール(マルティニーク)からパネリストを迎え、島と海を愛したハーンの精神に迫ります。また、2010年に小泉八雲来日120年を記念して松江で開催された「ハーンの神在月」、2011年熊本における来熊120年記念イベントに続き、全国各地の小泉八雲関係団体のみなさんが集まる機会にもなりそうです。

25日(金)からは同じくキンニャモニャセンターで、「ラフカディオ・ハーンとギリシャ:原風景と受け継がれる精神性」展が始まります(会期末は明らかではありませんが、少なくとも約1か月間は開催される模様です)。同展は、松江の小泉八雲記念館で2009年に開催された企画展の巡回展です。先年、八雲曾孫の小泉凡さん夫妻が、ハーンの生誕地であるギリシャのレフカダ島と、ハーンの母ローザ・カシマチの生誕地キシラ島を訪れた際の写真のパネルと解説を中心に、ギリシャ出身のアート・コーディネイター、タキス・エフスタシウ氏が松江市と海士町に寄贈したギリシャの美術・工芸品が展示されます。

本土から隠岐へフェリーで渡るには、七類港または境港を利用することになります。七類港のある松江市美保関町には、やはり八雲の愛した美保関という港町・門前町もあります。また、七類港からはJR松江駅との間に直行バスが運行されていますので、八雲が1年余を過ごした“神々の国の首都”へ立ち寄るにも便利です。松江の小泉八雲記念館の企画展「『知られぬ日本の面影』への旅:高嶋敏展写真展」も、ぜひこの機会にご覧ください。同展で隠岐を取り上げるのは10月に始まる後期展ですが、現在開催中の前期展では、“神々の国の首都”松江・出雲をクローズアップしていますので、松江での寄り道先には欠かせません。

そして境港といえば、今や山陰を代表する観光地のひとつになった、妖怪ブロンズ像の立ち並ぶ水木しげるロード。駅前の古い商店街が妖怪たちと手に手をとって活気づく不思議な街です。

来島120年、小泉八雲の足跡を訪ねる隠岐の旅と寄り道を楽しむ機会にしてみて下さい。

タグ: ギリシャ, サン・ピエール, ハーンの神在月, マルティニーク, 三角, 伯耆から隠岐へ, 八橋, 境港, 小泉セツ, 小泉八雲記念館, 海士, 焼津, 知られぬ日本の面影, 美保関, 隠岐

東北地方太平洋沖地震の被災者の皆様へお見舞い申し上げます

投稿:2011年03月12日(土)

昨日3月11日に発生しました東北地方太平洋沖地震の被災者の皆様へ、心からお見舞い申し上げます。

特に大きな被害が伝えられている東北地方では、私たち八雲会にとってはお仲間の団体である、みちのく八雲会(仙台市)、小泉八雲研究会(山形県酒田市)が拠点を置き、活動しています。

このうち、みちのく八雲会は2009年にNPO法人げんき宮城研究所との協働で『DVD教育紙芝居「稲むらの火」』を制作しました。「稲むらの火」とは、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の「生き神」の「生き神(A Living God)」を再話して、戦前の国語教科書に収められた作品で、津波の襲来を察知した庄屋の五兵衛が、刈り取ったばかりの稲穂に火をつけて村人に危険を周知したという物語です。その物語を紙芝居化したものを、みちのく八雲会でDVD化し、宮城県内の小学校と市町村社会福祉協議会に無償配布しました。

DVDの制作と配布の経緯は、昨年10月に松江で開催しました「ハーンの神在月:全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」において、みちのく八雲会主宰の門間光紀さんが詳しく報告して下さいました。門間さんによれば、DVDを無償配布した後の調査の結果、実際にDVDを視聴した配布先がまだ少なかったとのことで、将来東北地方で発生が予想される大地震に備えて、DVDを有効に活用してもらうことが課題であると指摘していらっしゃいました。

その日の記憶がまだ新しい中での、今回の未曽有の地震と津波。今は現地の皆様のご無事をひたすらお祈りする次第です。

山陰日本アイルランド協会の会報に小泉八雲来日120年記念事業の記事

投稿:2011年01月12日(水)

山陰日本アイルランド協会の会報『コージャス』第16号(2010年12月31日発行)の小泉八雲来日120年記念事業の報告記事を、八雲会の石川陽春理事と小泉祥子理事(山陰日本アイルランド協会事務局長)が執筆しました。

- ハーンの神在月—全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット 石川陽春

- 小泉八雲に捧げる造形美術展 オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン 小泉祥子

- Message from the Irish Ambassador John Neary

「ハーンの神在月」は、パネリストであり広告デザインも手がけた石川理事の視点による回顧です。「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン」については、アイルランド人作家の作品の写真や美術展のレセプションにおけるジョン・ニアリー駐日アイルランド大使のスピーチ全文が掲載され、アイルランドとの関係を踏まえた内容になっています。

『コージャス』に関するお問い合わせは、山陰日本アイルランド協会事務局にお願いします。

タグ: John Neary, オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン, ハーンの神在月, 八雲会, 小泉祥子, 山陰日本アイルランド協会, 石川陽春, 雑誌記事

「八雲会報」に小泉八雲来日120年記念事業の記事

投稿:2010年12月27日(月)

「お知らせ」で既報の通り、「八雲会報」第47号(2010年12月22日発行)では、小泉八雲来日120年記念事業の特集を組みました。

「ハーンの神在月(かみありづき):全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」の座長、コーディネーター、パネリストや、造形美術展「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン」の担当者が、記念事業をふり返っています。1本あたり800字程度の短い記事です。「八雲会報」は会員宛に郵送するほか、松江市立中央図書館でも配布しています。

八雲会では、2011年夏発行予定の会誌『へるん』No. 48でも、小泉八雲来日120年記念事業の特集を組む予定です。

「八雲会報」第47号の小泉八雲来日120年記念事業に関する記事

「ハーン来日一二〇年記念事業」を終えて 日野雅之

「ハーン神在月」総括 長岡真吾

地域活動としての八雲:「ハーンの神在月に参加して」 坪井れい子

小泉八雲サミット「ハーンの神在月」に参加して 牧野弥一

観光の立場からみた小泉八雲 高橋一清

研究の視点からみたハーン 西川盛雄

小泉八雲ネットワーク構築への第一歩 石川陽春

小泉八雲に捧げる造形美術展「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン」 小泉祥子

タグ: オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン, ハーンの神在月, 八雲会, 坪井れい子, 小泉祥子, 日野雅之, 来日120年, 牧野弥一, 石川陽春, 西川盛雄, 長岡真吾, 雑誌記事, 高橋一清

出雲はこれから神在月本番です

投稿:2010年11月15日(月)

昨日、造形美術展「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン」が閉幕しました。美術展目当てにご来場の方も、たまたま訪れたついでにご覧いただいた方も、ご観覧ありがとうございました。

松江での小泉八雲来日120年記念事業で、同展と並ぶもうひとつの大きな行事は「ハーンの神在月(かみありづき):全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」と銘打って開催しました。

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、松江に英語教師として赴任して間もない1890(明治23)9月に、初めて出雲大社(出雲市大社町)に参拝していますが、その体験をもとに書かれた「杵築(きづき)」という作品では、通訳として同行した真鍋晃の口から「神在月」のいわれが語られます。

日本では十月のことを「神無月(かんなづき)」と言いますが、その月にはすべての神様が自分のお社をお出ましになって、出雲の杵築(きづき)の大社にお集まりになります。それで出雲だけは、逆に十月を「神在月」と呼ぶのです。

——小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)「杵築」『知られぬ日本の面影』より

サミットが開催されたのは10月といっても今の暦の10月でしたが、出雲は今、旧暦の神在月を迎えています。

今日11月15日の夜、全国から出雲大社に集まる神々を迎える「神迎(かみむかえ)祭」が執り行われます。八百万(やおよろず)の神々は、出雲大社にほど近い稲佐の浜から、出雲大社の祭神である大国主命の使いとされる龍蛇神のご神体に先導され、杵築の町を東に進んで出雲大社に入り、縁結びの会議を始めます。そして、22日の「神等去出(からさで)祭」をもって、全国から集まった神々はそれぞれの国へと帰っていくのです。

1890(明治23)年12月2日、八雲は友人の西田千太郎に誘われ、松江郊外の佐太(さだ)神社(松江市鹿島町)の神在祭を見学しています。龍蛇神のご神体も拝観したと言います。今年の佐太神社の神在祭は、11月20日から25日までです。

参考資料:小泉時、小泉凡共編『増補新版 文学アルバム小泉八雲』。

タグ: オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン, ハーンの神在月, 佐太神社, 出雲大社, 来日120年

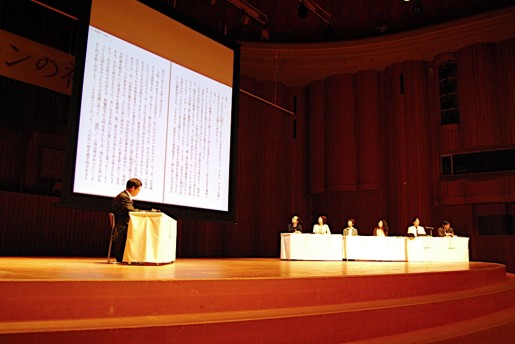

「ハーンの神在月」2日目

投稿:2010年11月10日(水)

「ハーンの神在月:全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」の模様を、先日掲載しました1日目にひきつづきお伝えします。

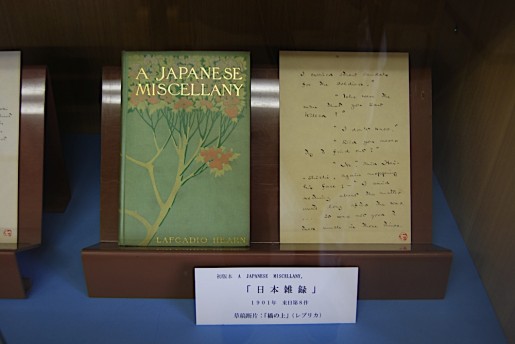

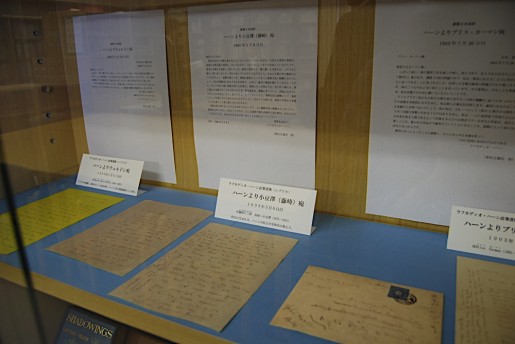

1日目のグループ討議「研究の場」の会場にもなりました松江市立中央図書館(松江市総合文化センター内)の八雲資料室では、サミットにあわせて特別展示がありました。普段は入室に事前の手続きが必要ですが、この2日間は自由に入室して展示を見ることができました。初版本や書簡などのレプリカを中心とした展示です。

小泉凡さんのスピーチ「ハーンを現代に生かす」。八雲の「生き神」をもとに書かれた「稲むらの火」が防災教材として近年多くの言語に翻訳されていることや、昨年ギリシャで開催された八雲をテーマとする美術展、凡さん自身も企画に携わる松江ゴーストツアー、小中学生を対象に松江で実施されている「スーパーヘルンさん講座」の事例が報告された後、トークのゲスト、前川知大さんの紹介に移りました。

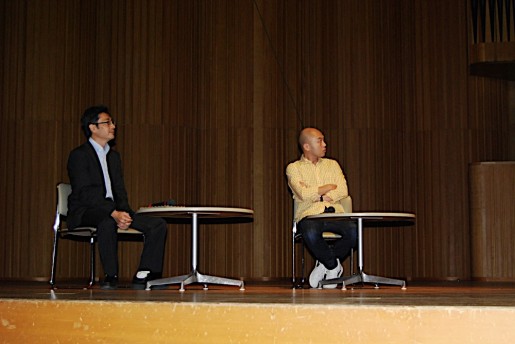

劇作家・演出家の前川知大さんを迎えてのトーク「舞台の上の八雲:「奇ッ怪」の公演を通して」。「奇ッ怪〜小泉八雲から聞いた話」は、八雲の5篇の怪談を3人の登場人物が「聞いた話」として語り合いながら、ストーリーが進行していきます。世田谷パブリックシアターでの公演映像を見た後、前川さんと小泉凡さんのトークは、演劇における語り部が果たす効果と、八雲の生涯を取り巻く数多くの語り部の存在を出発点として、音、想像力などをキーワードに、「奇ッ怪」と八雲の世界を掘り下げていきました。

今年3月に島根大学旧奥谷宿舎で開催されたアートイベント「奥谷タイムトンネル2」のために、島根県在住の写真家・アートプランナーの高嶋敏展さんが制作した「小泉八雲の夢みるベッド」。移民としてアメリカに渡った青年ハーンが、印刷工場から出た紙くずをクッション代わりにしたベッドで寝たというエピソードにヒントを得た作品です。

パネルディスカッション2「小泉八雲ネットワークの構築に向けて」では、八雲を生かす全国各地の取り組みに加えて、未来の可能性を話し合いました。新潟県南魚沼市で八雲に関する常設展示を行う池田記念美術館の広田かおりさんは、同館所蔵の貴重な資料の存在を全国の人たちに知ってもらうための努力の必要を挙げるとともに、日本一とも言われる豪雪地帯に立地する美術館らしさを生かした「雪女」にちなむ企画のアイディアを披露しました。富山大学附属図書館の栗林裕子さんは、八雲の蔵書からなる「ヘルン文庫」の定期公開など学生・市民向けの普及活動を紹介し、蔵書を生かした企画展の夢に触れました。またサミットに参加して、八雲の足跡がない土地で活動していても、自分たちはひとりではないと実感したこと、そしてこれからも情報交換していくことが小泉八雲ネットワークの第一歩になるだろうとの言葉が印象的でした。

焼津の小泉八雲顕彰会の坪井れい子さんは、「八雲の顕彰を楽しむ、発信する」ことをモットーに行ってきた、サロン会や八雲ゆかりの地訪問、八雲の長男一雄の著書復刊などの活動や、八雲が夏休みに滞在した焼津の顕彰の歩みを報告しました。若い人たちに八雲に関心を持ってもらおうと、小泉八雲顕彰文芸コンクールの小中高生の入賞者に同会の機関誌を贈呈しているそうです。熊本市現代美術館の冨澤治子さんは、今夏の企画展「へるんさんの秘めごと」とその関連プログラムをふり返りました。同展を通じて、熊本の小中学生がほとんど八雲を知らないこと、大人でも『怪談』以外はほとんど知らないこと、図書館では地域ゆかりの人物の書籍が禁帯出であることが多く敷居が高いことがわかったと指摘。八雲に関する継続的な取り組みの可能性として、教育現場との協同事業や夏休みのアートプログラム、八雲をテーマにしたパフォーマンスといった案が示されました。

地元松江の八雲会の石川陽春理事は、島根・鳥取両県の八雲ゆかりの地を網羅した『山陰へるんマップ』(製作中)を紹介。インターネット上で基礎データを網羅した地図を披露しながら、全国版、全世界版に拡張していく夢を語りました。また、サミットに合わせて八雲会ホームページで公開している、全国の八雲に関するイベントを一覧できるカレンダーを取り上げ、全国の多様な取り組みをまとめて紹介できる場を作ることを提案しました。松江市観光振興部の森秀雄部長は、戦後松江市が、小泉八雲の名を明記した国際文化観光都市建設法の適用を受けたことを取り上げ、「松江の生きざま」を決めてくれた八雲への感謝を述べた後、全国各地の団体の交流や連携を助ける連絡協議会の設置を提唱しました。

閉会のあいさつを以て、12:30ごろに「ハーンの神在月」は無事終了しました。その後、全国各地からの参加者の多くが会場内の喫茶店で昼食をとりましたが、前夜に続く交流会の第2ラウンドのようににぎわい、話に花を咲かせていました。昼食後は松江城での造形美術展「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン」のオープニング・セレモニーにも、多数の参加者が出席しました。

以上、2回に分けて「ハーンの神在月」の模様をおおまかに報告しました。サミットのより具体的な内容や成果は、機会を改めて発表することを検討中です。計画がまとまりましたら、改めてご案内します。

撮影:影山弓子、石川陽春

タグ: ハーンの神在月, プラバホール, 八雲会, 冨澤治子, 前川知大, 坪井れい子, 富井俊郎, 小泉凡, 広田かおり, 来日120年, 松江市立中央図書館, 松江市総合文化センター, 栗林裕子, 森秀雄, 石川陽春, 長岡真吾

富山の「ヘルンさんが愛した日本のこころ」参加者募集中(11/12締切)

投稿:2010年11月08日(月)

「ハーンの神在月:全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」でも話題になりました、「ヘルンさんが愛した日本のこころ」(主催:富山八雲会、共催:富山大学)が、11月23日(火・祝)に富山大学で開催されます。

富山大学附属図書館には、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の蔵書を収蔵する「ヘルン文庫」が旧制富山高校の時代に開設され、今日まで受け継がれています。富山八雲会と連携した活用事業も盛んです。今年度からは月3回の定期公開(第2・3・4水曜日13:00-16:00)が始まっています。

富山八雲会とインターネット市民塾のホームページに、今回のイベントの情報が出ていましたのでご紹介します。参加申込は11月12日(金)締切、先着100名です。

ヘルンさんが愛した日本のこころ:市民・青少年に贈る小泉八雲

日時:

2010年11月23日(火・祝)13:30-16:00(受付13:00〜)

会場:

富山大学黒田講堂・附属図書館

内容:

映像詩「ヘルン文庫の85年」

お話「旧制富山高校の青冥寮の落書から」中尾哲雄(富山八雲会相談役)

附属図書館見学体験(へるん紙芝居小劇場、ヘルン文庫探検ほか)

料金:

参加無料

定員:

先着100名(応募多数の場合抽選)

申込締切:

11月12日(金)

申込方法:

往復はがきまたは電子メールで

申込・問い合わせ先:

富山大学附属図書館 市民・青少年に贈る小泉八雲係(〒930-8555 富山市五福3190 電話:076-445-6895 FAX:076-445-6904)

富山八雲会 牧野(nrp07869@nifty.com)

詳しい情報:

http://toyama.cool.ne.jp/tomiyaku/(チラシのWordファイルがあります)

http://toyama.shiminjuku.com/?m=open&a=page_l_news_detail&target_l_news_id=75(チラシのPDFファイルがあります)

「ハーンの神在月」のフォトアルバムを公開しました

投稿:2010年11月06日(土)

「ハーンの神在月:小泉八雲の会&ミュージアムの将来を考えるサミット」の模様を収めたフォトアルバムです。

スライドショー

フォトアルバム

|

| ハーンの神在月 (Hearn no Kamiarizuki) |

写真:影山弓子、石川陽春

参加者による「ハーンの神在月」報告

投稿:2010年11月01日(月)

「ハーンの神在月:全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」に全国各地からご参加のみなさんも、それぞれのホームページに参加報告を掲載して下さっています。Twitterで随時ご紹介してきたものをまとめました。

みちのく八雲会

富山八雲会

ラフカディオ・ハーンのページ Lafcadio Hearn Online

タグ: みちのく八雲会, オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン, ハーンの神在月, ラフカディオ・ハーンのページ, 北日本新聞, 富山八雲会, 来日120年, 牧野弥一

「ハーンの神在月」1日目

投稿:2010年10月31日(日)

「ハーンの神在月:全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」から早くも3週間が経過しました。まずは全国各地から、あるいは地元からご来場、ご参加、ご協力下さいました皆さまに、遅ればせながらお礼を申し上げます。

2日間の模様は、特設サイトのほか、八雲会のホームページや印刷メディアで順次報告していきますが、今回は八雲会ブログで1日目の模様をおおまかにお伝えします。

会場となった松江市総合文化センターのエントランスホールでは、全国の小泉八雲の会とミュージアムを紹介するパネルを展示。来場者に配布したパンフレットのページをカラー印刷したものです。翌日の閉幕後には、参加団体の皆さんがご自分たちの団体のパネルをそれぞれ持ち帰っていきました。

4室に分かれてのグループ討議「いま、どういう〈場〉で八雲が生かせるか?」。「学校教育の場」は、その名も青少年室が会場。紙芝居DVD『稲むらの火』の小学校への配付、松江の八雲旧居保存に尽力した人物を取り上げた小学校の授業、短大での八雲に関する授業の変遷、富山大学ヘルン文庫の活用など、多種多様な取り組みが紹介されました。

「研究の場」。八雲資料室(松江市立中央図書館)が会場なだけに、写真に一段と見応えがあります。八雲が愛用した脚の長い机のレプリカが演壇として活躍。外来文化と正面から向き合い続けた八雲の生涯、八雲の活用に研究が果たす役割、八雲が読んできたものへの関心など、話題は多岐にわたりました。

視聴覚室は「文化活動の場」。図書館、美術館、顕彰団体、愛好者の会といった、地域の人びとが気軽に参加できる場に携わる皆さんが事例報告を行いました。八雲の足跡がない地域にまで活動の輪が広がっているユニークさを実感する場になりました。

「観光の場」は大会議室で。展示施設、着地型ツアー、地域通貨、商品開発……とさまざまな形で生かされる八雲。商標登録などの近年注目を集める課題も話題にのぼりました。なお、サミット2日間の合間を縫って、全国からの参加者には、物産展や松江ゴーストツアー、小泉八雲記念館訪問もお楽しみいただきました。

パネルディスカッション1「八雲を生かす4つの場」。グループ討議の4名の座長が、各グループでのディスカッションの内容を報告。これを受けて来場者との質疑応答がありました。特に、若い世代の担い手の確保が、多くの団体に共通する課題として浮き彫りになるとともに、富山八雲会で今年度より始まった学生会員の制度が紹介されました。

こうして1日目は終了しました。夜は全国からの参加者による交流会が、会場を移して開かれました。

2日目の模様は、後日お伝えします。

2日目の報告につづきます。

撮影:影山弓子、石川陽春

タグ: ハーンの神在月, プラバホール, ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト, 富山八雲会, 小泉凡, 来日120年, 松江市総合文化センター, 米山麻美, 西川盛雄, 長岡真吾, 門間光紀, 風呂鞏, 高橋一清

小泉八雲来日120年記念事業の新聞記事:2010年10月

投稿:2010年10月31日(日)

2010年10月30日現在、八雲会事務局に切り抜きまたはコピーがあるものです。このほかにも新聞で報道されていますので、今後順次掲載します。

2010年10月18日 『北日本新聞』

「ハーンの神在月」に参加して

牧野弥一(富山八雲会事務局長)

2010年10月17日 『読売新聞』島根版

八雲の精神に学ぶ(取材現場+〈ブラス〉)

2010年10月11日 『読売新聞』島根版

八雲の精神引き継げ モニュメント除幕、美術展

2010年10月11日 『山陰中央新報』

夕日愛した小泉八雲 宍道湖畔に記念碑

2010年10月11日 『山陰中央新報』

ハーン研究で連携へ 全国サミットが開幕

2010年10月11日 『山陰中央新報』

八雲の精神表現58点 松江城などで造形美術展

2010年10月11日 『中国新聞』

八雲から着想モニュメント

2010年10月10日 『朝日新聞』島根版

八雲の功績継承探る

2010年10月10日 『山陰中央新報』

ハーンノ精神次世代へ 松江でサミット開幕

2010年10月10日 『島根日日新聞』

小泉八雲来松120年記念イベント開幕

2010年10月10日 『中国新聞』

全国八雲の会 初のサミット

2010年10月9日 『読売新聞』島根版

八雲サミットきょう開幕

2010年10月8日 『山陰中央新報』

八雲顕彰2イベント

2010年10月8日 『朝日新聞』島根版

小泉八雲来日120年 松江で催し多彩

2010年10月1日 『山陰中央新報』 ※再掲

ハーンの神在月〈下〉

長岡真吾(島根大学法文学部教授)

2010年9月30日 『山陰中央新報』 ※再掲

ハーンの神在月〈上〉

長岡真吾(島根大学法文学部教授)

※9月の記事ですが、便宜上掲載しました。

タグ: オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン, ハーンの神在月, 中国新聞, 北日本新聞, 山陰中央新報, 島根日日新聞, 新聞記事, 朝日新聞, 牧野弥一, 読売新聞, 長岡真吾

「ハーンの神在月」2日目と「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン」開幕です!

投稿:2010年10月10日(日)

おはようございます。

昨日の「ハーンの神在月」1日目にご参加くださいましたみなさま、ありがとうございます。会場に詰めていて、みなさまがお楽しみの様子を十分に感じ取ることができました。主催者側の一員としてお礼を申し上げます。

当日の模様は、後日ホームページで改めてお伝えする予定です。

今日は「ハーンの神在月」2日目が9:00開場、9:30開始。終了後14:00から美術展「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン」が14:00からオープニング・セレモニーとともに開幕です。今日は午前も午後も、一日小泉八雲で松江をお楽しみ下さい。

会場の模様をTwitterで今日もお伝えします。今日は休憩・移動時間の都合で昨日ほどにはできませんが、雰囲気の一端でも知っていただけたらと思います。美術展にも行きます。アドレスはhttp://twitter.com/yakumokai/、ハッシュタグは#hearn2010です。

タグ: オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン, ハーンの神在月, プラバホール, 来日120年, 松江市立中央図書館, 松江市総合文化センター

間もなく開場!「ハーンの神在月」

投稿:2010年10月09日(土)

おはようございます。ただいま11:00過ぎですが、あと1時間ほどで「ハーンの神在月:全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」が開場します。13:00の開会までは、小泉八雲物産展&ブックフェア、活動紹介コーナー、八雲資料室特別展示、受付で配付する全36頁のパンフレットをパラパラ……など、お好きなようにお楽しみ下さい。

時間が許せば、という状況なのが申し訳ないのですが、のちほど、会場の模様をTwitterでお伝えできればと思います。アドレスはhttp://twitter.com/yakumokai/、ハッシュタグは#hearn2010です。

タグ: ハーンの神在月, プラバホール, 来日120年, 松江市立中央図書館, 松江市総合文化センター

「ハーンの神在月」の会場、松江市総合文化センターとは?

投稿:2010年10月07日(木)

「ハーンの神在月:全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」(10月9日〜10日)の会場となる松江市総合文化センターは、パイプオルガンのある音楽専用ホールと、松江市立中央図書館を中心とする文化施設です。音楽専用ホールの愛称である「プラバホール」の名前で地元では通っています。プラバ(plover)とは千鳥のこと。松江のシンボル・松江城が「千鳥城」とも呼ばれることにちなむ愛称です。

遠方からお出かけの方や、松江市総合文化センターにまだ行ったことがない方のために、これから会場をご案内しましょう。

エントランスホール……受付、活動紹介コーナー

正面入口を入ると、まずはエントランスホール。サミットにご来場の方は、ここで受付を済ませて下さい。2日間のプログラムと、全国の小泉八雲の会&ミュージアムを紹介するパンフレットをさし上げます。全36ページ。ちょっとした保存版の1冊です。

ここでは、パンフレットに掲載している全国の小泉八雲の会&ミュージアムを紹介するページを、パネルにして掲示します。パンフレットは1色刷りですが、パネルは写真をフルカラーでご覧いただけます。

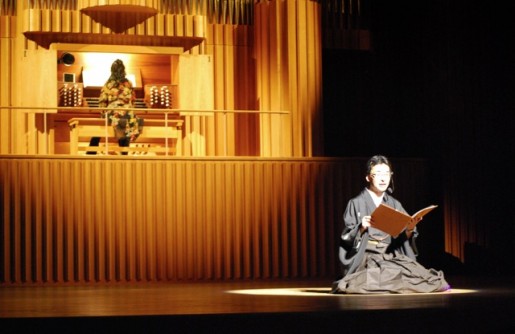

大ホール(プラバホール)……メイン会場

正面入口の右手に、音楽専用ホールである大ホール(プラバホール)があります。サミットのメイン会場です。毎年9月26日(八雲の命日)ごろに開催する「ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト」も、ここで行われます。舞台中央のパイプオルガンは、1986年の開館に当たり、中国地方の公共ホールとしては初めて設置され、四半世紀近くに渡ってその音色が市民に親しまれています。サミットのオープニングでは、このパイプオルガンの演奏と朗読で来場者をお迎えします。演奏するのはプラバホールのオルガンを最もよく知るプレイヤー、同館専属オルガニストの米山麻美さん。朗読はプラバホール開館の翌年松江に赴任した、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の曾孫・小泉凡さん。この町この会場に最もふさわしい布陣で、「神々の国の首都(The Chief City of the Province of the Gods)」に描かれた松江の情景を音によって表現します。

ホールのホワイエでは、小泉八雲物産展&ブックフェアを開催します。時間に余裕を持ってお出かけ下さい(9日12:00-18:00、10日9:00-13:00)。

喫茶室「カフェドWIN」

エントランスホールに引き返し、正面入口を過ぎたところの左手が、喫茶室「カフェドWIN」。サミット会場の一番近くで昼食を召し上がるのでしたらここです。

松江市立中央図書館 開架室

喫茶室の右隣が松江市立中央図書館の開架室です。入口をくぐり、右手のカウンターを横切り、そのまままっすぐ、郷土資料室を突き当たりまで進んでみましょう。弧を描く窓を背にした書棚に収まっているのは、すべて小泉八雲に関する本です。よく見ると、郷土出版の本や八雲に関するイベントのパンフレットも並んでいます。普段お住まいの地域の図書館にも、サミットと同時開催するブックフェアにもない珍しい本が、案外隠れているかも知れません。

八雲会事務局

もと来た道を引き返し、開架室を出てすぐ左手のエレベーターで2階に上がりましょう。2階には、1日目のグループ討議の会場となる4つの部屋があります。エレベーターを出て右に折れたところがラウンジ。中央にAVコーナーのカウンターがあります。カウンターの左手の扉の先に並ぶ部屋のひとつが、私たち八雲会の事務局です。

大会議室、視聴覚室、青少年室……グループ討議

ラウンジのカウンターの左手、AVコーナーの裏手にあるのが、グループ討議「観光の場」の会場、大会議室。ここも「ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト」の会場のひとつです。2008年10月に開催されたシンポジウム「アメリカのラフカディオ」の会場にもなりましたので、ご記憶の方も少なくないでしょう。

ラウンジに戻り、カウンターの右の扉の向こうが、グループ討議「文化活動の場」の会場となる視聴覚室です。松江市立中央図書館の定期講座「小泉八雲に学び・親しむ」が、月1回ここで開かれます。

視聴覚室の右隣の青少年室は、グループ討議「学校教育の場」の会場です。

ラウンジのカウンター右手に延びる廊下を奥へ奥へと進んで下さい。もうひとつのグループ討議「研究の場」の会場となる八雲資料室があるはずなのですが……。

松江市立中央図書館 八雲資料室……グループ討議、特別展示

廊下の途中の扉も通過して下さい。ほどなく左手に見えてくるのが八雲資料室の扉です。

八雲資料室は、小泉八雲の初版本や直筆原稿、書簡、全集、研究書など、八雲に関するさまざまな図書・資料、約35,000点を蒐集しています。普段、八雲資料室の利用には事前の申込が必要ですが、サミット開会中とその前後の時間帯(9日12:00-18:00、10日9:00-13:00)は、自由に入室することができます。グループ討議の時間以外も、八雲の直筆原稿のレプリカを中心とする特別展示をご覧いただけますので、この機会にお立ち寄り下さい。

松江市総合文化センターの周辺

……以上、松江市総合文化センターを文章だけでご案内してみました。会場までは、JR松江駅から徒歩13分で行けますので、時間のある方は、途中の天神川沿いの道や、八雲の公私を支えた親友・西田千太郎が暮らした雑賀町(さいかまち)を散策しながらお越しになるのも面白いことでしょう。ご来場、お待ちしています。

小泉八雲物産展&ブックフェア、こんなもの出ます!

投稿:2010年10月07日(木)

「小泉八雲物産展&ブックフェア」は、「ハーンの神在月:全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」(10月9日〜10日、松江市総合文化センター)の同時開催企画のひとつです。サミットに全国から集まるのは、小泉八雲の会やミュージアムで活動している人たちばかりではありません。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)にちなむさまざまな商品と、八雲に関する本も集まります。

場所は、サミットのメイン会場となる大ホール(プラバホール)前のホワイエです。両日ともサミット開会30分〜1時間前にオープンしますので、時間に余裕を持ってお出かけ下さい。両日閉会後も30分はオープンしますので、お帰りの際にもお楽しみ下さい。

10月9日(土)12:00 -18:00

10月10日(日)9:00 -13:00

物産展

松江からは、抹茶の詰め合わせ(千茶荘「八雲物語」)や羊羹(一力堂「ハーンの羊羹」)、コーヒーに煎茶(中村茶舗「ラフカディオ珈琲」「ラフカディオ煎茶」)と、松江藩主・松平不昧公で知られるお茶どころ・菓子どころらしいものが多く並びます。

日本酒(豊の秋「八雲の酒」、金鳳「へるん」)にビール(松江地ビール「ビアへるん」)もご用意します。試飲もしていただけますが、お帰りに乗り物を運転される方はご遠慮願います。

これらの中には、八雲が好んだ味や八雲が生きた時代の味の再現に努めたものもありますので、八雲になった気分で味わってみましょう。

珍しいところでは、「稲むらの火」という醤油があります(ヤマサ醤油)。「稲むらの火」という名は、八雲の「生き神(A Living God)」を再話して、戦前の国語教科書に収められた作品のタイトルに由来します。津波の襲来を察知して、刈り取ったばかりの稲穂に火をつけて村人に危険を周知したという物語の主人公・庄屋の五兵衛のモデルは、醸造元の7代目浜口儀兵衛(梧陵)です。

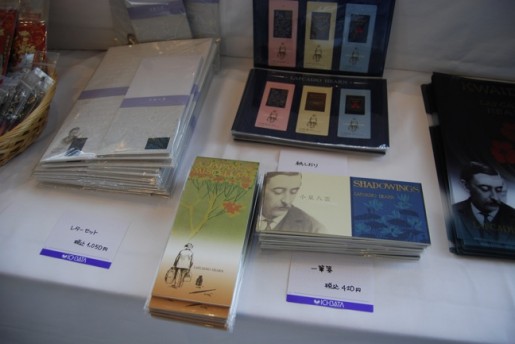

松江の小泉八雲記念館や焼津小泉八雲記念館のオリジナル・グッズ(一筆箋、絵葉書、お化け行灯ほか)、生誕160年・来日120年を記念して誕生したグッズ(東京ピストルの文豪Tシャツ、一畑百貨店のクリアファイル、布バッグほか)もやってきます。

八雲会の新しいオリジナル・グッズとして、3種類の缶バッジをお披露目しますので、お楽しみに。「ハーンの神在月」のチラシ、ポスターを手がけた石川陽春理事のデザインです。

ブックフェア

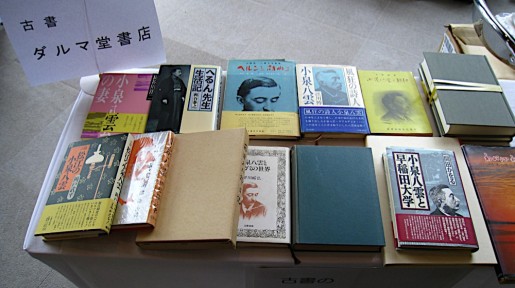

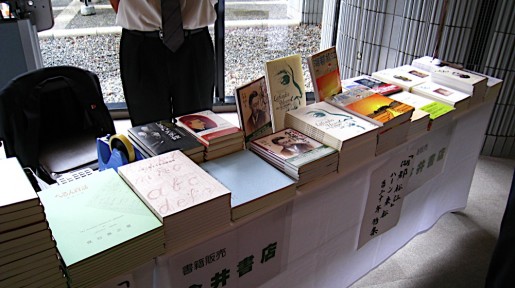

松江の今井書店と、同じく松江の古書店・ダルマ堂書店の協力で実現するブックフェア。最新刊からちょっと昔の八雲関連本が並ぶことでしょう。松江の文化・歴史に関する本も取り扱う予定です。

先日ブログでもご紹介した、新刊ホヤホヤ『湖都松江』のハーン特集号(第20号)もお求めいただけます。

八雲会の本ももちろん登場。会誌『へるん』をはじめ、『改訂 新・小泉八雲暗唱読本』、小泉凡さん(小泉八雲曾孫、島根県立大学短期大学部教授)20代の新聞連載を製本した『八雲の足跡を訪ねて』など、ぜひこの機会にお買い求め下さい。

サミット閉幕直後、10日(日)14:00にオープニングを迎える「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン」(松江城天守閣、小泉八雲記念館)のカタログも、オープンに先駆けてお目見えします。

タグ: オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン, ハーンの神在月, 八雲会, 来日120年

『山陰中央新報』に「ハーンの神在月〈下〉」

投稿:2010年10月01日(金)

昨日に続き、今日の『山陰中央新報』文化面に、長岡真吾さん(島根大学法文学部教授)の「ハーンの神在月〈上〉」が掲載されています。

今日は、「ハーンの神在月:全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」(10月9日〜10日、松江市総合文化センター)の見どころについて、行き届いた紹介がなされています。島根・鳥取県内にお住まいの方は、ぜひご一読ください。

2010年10月1日 『山陰中央新報』

ハーンの神在月〈下〉

長岡真吾(島根大学法文学部教授)

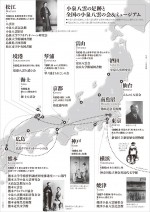

記事中に「全国の小泉八雲関連の団体やミュージアムがどのように分布しているのか、地図が作成され、サミットのパンフレットにすでに掲載されている」とありますが、この地図を含むチラシのPDFファイルを、下記でダウンロードしていただけます。また、地図のJPEG画像もご用意しましたので、新聞記事とあわせてご覧ください。

チラシのPDFファイル

チラシ(PDFファイル:3.8MB)

地図のJPEG画像

『山陰中央新報』に「ハーンの神在月」が紹介されています

投稿:2010年09月30日(木)

『山陰中央新報』文化面に、「ハーンの神在月:全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」(10月9日〜10日、松江市総合文化センター)を紹介する記事が、今日から2回に分けて掲載されています。筆者は、同サミットのパネルディスカッションでコーディネーターを務める長岡真吾さん(島根大学法文学部教授)です。

今日は、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の生涯を通じて見出すことのできる、彼の「オープン・マインド(開かれた精神)」をキーワードに、サミットのコンセプトに迫っています。島根・鳥取県内にお住まいの方は、ぜひご一読ください。

2010年9月30日 『山陰中央新報』

ハーンの神在月〈上〉

長岡真吾(島根大学法文学部教授)