スキップ用ナヴィゲイション

‘米山麻美’ タグのついている投稿

【10/13追記】「オープン・マインド・オブ・パトリック・ラフカディオ・ハーン」ダブリンからトラモア、ウォーターフォードまで

投稿:2015年10月12日(月)

※本記事は山陰日本アイルランド協会のサイトから転載したものです。

「オープン・マインド・オブ・パトリック・ラフカディオ・ハーン—帰郷」の旅は、ダブリン、そしてトラモアおよびウォーターフォードでの日程を終えました。既出のものを除いた旅の様子のまとめが特設サイトに掲載されています。

ダブリンシティ大学でのレクチャー「ハーンと日本」。学生が多数集まっています。

ダブリンシティ大学のレクチャー「ハーンと日本」 | オープン・マインド・オブ・パトリック・ラフカディオ・ハーン—帰郷

ウォーターフォード市長主催の歓迎レセプション。同市の市長は市議会議員が1年交替で務めるのだそうで、現在の市長は28歳とか。

ウォーターフォード市長主催の歓迎レセプション | オープン・マインド・オブ・パトリック・ラフカディオ・ハーン—帰郷

この投稿の続きを読む »

タグ: ウォーターフォード, オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン, ガーター・レーン・アート・センター, サラ・ブレナン, ダブリン, ダブリンシティ大学, トラモア, トラモア・コーストガード・カルチャー・センター, ホーリー・クロス・チャーチ, 中村茶舗, 佐野史郎, 小泉八雲庭園, 小泉凡, 山本恭司, 日本茶, 朗読の夕べ, 米山麻美

「ハーンの神在月」1日目

投稿:2010年10月31日(日)

「ハーンの神在月:全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」から早くも3週間が経過しました。まずは全国各地から、あるいは地元からご来場、ご参加、ご協力下さいました皆さまに、遅ればせながらお礼を申し上げます。

2日間の模様は、特設サイトのほか、八雲会のホームページや印刷メディアで順次報告していきますが、今回は八雲会ブログで1日目の模様をおおまかにお伝えします。

会場となった松江市総合文化センターのエントランスホールでは、全国の小泉八雲の会とミュージアムを紹介するパネルを展示。来場者に配布したパンフレットのページをカラー印刷したものです。翌日の閉幕後には、参加団体の皆さんがご自分たちの団体のパネルをそれぞれ持ち帰っていきました。

4室に分かれてのグループ討議「いま、どういう〈場〉で八雲が生かせるか?」。「学校教育の場」は、その名も青少年室が会場。紙芝居DVD『稲むらの火』の小学校への配付、松江の八雲旧居保存に尽力した人物を取り上げた小学校の授業、短大での八雲に関する授業の変遷、富山大学ヘルン文庫の活用など、多種多様な取り組みが紹介されました。

「研究の場」。八雲資料室(松江市立中央図書館)が会場なだけに、写真に一段と見応えがあります。八雲が愛用した脚の長い机のレプリカが演壇として活躍。外来文化と正面から向き合い続けた八雲の生涯、八雲の活用に研究が果たす役割、八雲が読んできたものへの関心など、話題は多岐にわたりました。

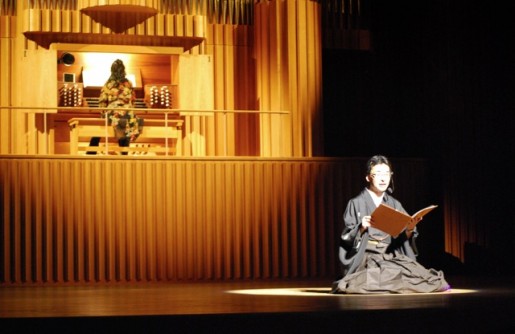

視聴覚室は「文化活動の場」。図書館、美術館、顕彰団体、愛好者の会といった、地域の人びとが気軽に参加できる場に携わる皆さんが事例報告を行いました。八雲の足跡がない地域にまで活動の輪が広がっているユニークさを実感する場になりました。

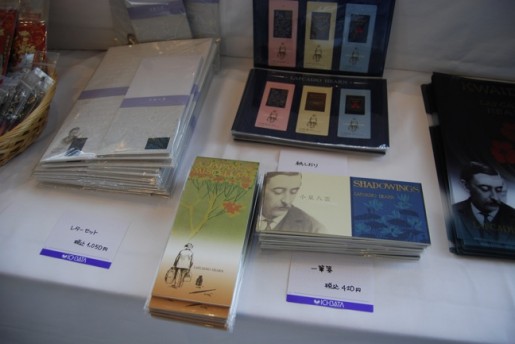

「観光の場」は大会議室で。展示施設、着地型ツアー、地域通貨、商品開発……とさまざまな形で生かされる八雲。商標登録などの近年注目を集める課題も話題にのぼりました。なお、サミット2日間の合間を縫って、全国からの参加者には、物産展や松江ゴーストツアー、小泉八雲記念館訪問もお楽しみいただきました。

パネルディスカッション1「八雲を生かす4つの場」。グループ討議の4名の座長が、各グループでのディスカッションの内容を報告。これを受けて来場者との質疑応答がありました。特に、若い世代の担い手の確保が、多くの団体に共通する課題として浮き彫りになるとともに、富山八雲会で今年度より始まった学生会員の制度が紹介されました。

こうして1日目は終了しました。夜は全国からの参加者による交流会が、会場を移して開かれました。

2日目の模様は、後日お伝えします。

2日目の報告につづきます。

撮影:影山弓子、石川陽春

タグ: ハーンの神在月, プラバホール, ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト, 富山八雲会, 小泉凡, 来日120年, 松江市総合文化センター, 米山麻美, 西川盛雄, 長岡真吾, 門間光紀, 風呂鞏, 高橋一清