スキップ用ナヴィゲイション

‘小泉凡’ タグのついている投稿

10月の松江市立中央図書館定期講座「小泉八雲に学び・親しむ」の内容変更について

投稿:2011年10月28日(金)

八雲会のホームページをご覧の方の中には、松江市立中央図書館の定期講座「小泉八雲に学び・親しむ」の受講者もいらっしゃることと思います。同講座は通常、月1回土曜日に開講されますが、今月は10月30日、日曜日の開講ですので、受講者のみなさんはどうか曜日をお間違いなように。

また、今回の講師を務める小泉祥子・山陰日本アイルランド協会事務局長(八雲会常任理事)より、講座のテーマの変更についてお知らせがありました。当初予告されていたテーマは「おいしいアイルランド—アイルランドの食と文化」でしたが、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)に関する最新の話題であり、自身が企画を担当した「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン in ニューヨーク:初版本と造形美術展」の報告が主な内容となります。今月13日までニューヨークで開催されていた同展の模様を、スライドとともに紹介するとのことです。

しかしながら、アイリッシュ・ティーとスコーンの用意は抜かりないそうですよ。松江市国際交流員のバーニース・デンプシーさんが講師を務めた6月の講座でも堪能した味が帰ってきます。そして、アイルランド音楽の生演奏も。八雲の曾孫・小泉凡さんがピアノ演奏で参加します。山陰日本アイルランド協会有志によるアイリッシュ・バンド「キョール・アガス・クラック」のメンバーでもある祥子さんと凡さんのミニ・コンサートといったところでしょうか。なお、同協会では、12月10日(土)にSTICビルでチャリティーイベント「モダン・アイリッシュ:ライフ&ミュージック」を開催しますので、「アイルランドの食と文化は、そちらでたっぷりお楽しみください」と祥子さんは話していました。

年度の後半折り返しを迎えた松江市立中央図書館定期講座「小泉八雲に学び・親しむ」。受講には年間のテキスト代1,000円が必要です。詳しくは、下記リンク先をご覧の上、松江市立中央図書館(電話:0852-27-3220)へお問い合わせください。

タグ: アイルランド, オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン, 八雲会, 小泉凡, 小泉祥子, 山陰日本アイルランド協会, 松江市立中央図書館, 松江市総合文化センター

「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン in ニューヨーク」展に関するネット上の記事

投稿:2011年10月14日(金)

アメリカ、ニューヨークで開催中の「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン in ニューヨーク:初版本と造形美術展」(日本クラブ・日本ギャラリー)が、現地時間の今日14日(金)に最終日を迎えます。インターネット上でご覧いただける同展に関する記事へのリンクをご紹介します。

週刊NY生活(2011年10月6日)

ラフカディオ・ハーン展 日本ギャラリーで始まる

※ニューヨーク在住者向けの日本語新聞の記事。YouTubeに記事動画あり(下記参照)。

小泉凡さん(八雲〈ラフカディオ・ハーン〉曾孫)のコメント。

週刊NY生活TV(広告なし)10月8日号(同展の話題は1:46ごろから)。展示の模様、展覧会を企画した小泉祥子八雲会常任理事のコメントほか。

フジサンケイ・コミュニケーションズ・インターナショナル(2011年10月10日)

『耳なし芳一』の小泉八雲展 NYで開催中

フジサンケイグループのニューヨーク在住者向けサイトのニュース映像。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の生涯と業績の紹介や、小泉凡さんと松浦正敬松江市長のインタビュー、来場者の声を織り交ぜながら、展覧会の模様を伝えています(既報)。

The Irish Times(2011年10月11日)

Insight into Irish-American who introduced Japan to the world

The Irish Times紙にしばしば八雲を取り上げているJohn Moran記者による記事。レセプションにおける小泉凡さんによる講演を中心に紹介。

松浦正敬松江市長の公式サイト(2011年10月12日)

ニューヨーク、ニューオリンズ訪問

同展への出席や、ハーンがジャーナリストとして活躍したニューオーリンズ市との交流再開など、一連のアメリカ訪問の報告。

なお、同展の写真は近日中に八雲会のFacebookページに掲載する予定です。

タグ: FCI, John Moran, The Irish Times, オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン, テレビ, ニューオーリンズ, ニューヨーク, 小泉凡, 小泉祥子, 新聞記事, 松浦正敬, 週刊NY生活

「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン in ニューヨーク」展のニュース映像が公開中

投稿:2011年10月12日(水)

アメリカ、ニューヨークで開催中の「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン in ニューヨーク:初版本と造形美術展」(10月14日(金)まで、日本クラブ・日本ギャラリー)のニュース映像が、フジサンケイ・コミュニケーションズ・インターナショナル(FCI)のホームページで、「『耳なし芳一』の小泉八雲展 NYで開催中」という見出しで公開されています。

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の生涯と業績の紹介や、小泉凡さん(八雲曾孫)と松浦正敬松江市長のインタビュー、来場者の声を織り交ぜながら、展覧会の模様を伝えています。ぜひご覧ください。

→『耳なし芳一』の小泉八雲展 NYで開催中(フジサンケイ・コミュニケーションズ・インターナショナル)

タグ: FCI, オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン, テレビ, ニューヨーク, 小泉凡, 日本クラブ, 松浦正敬

次の三連休は松江でヘルンさん三昧!

投稿:2011年09月20日(火)

9月23日(金・秋分の日)から25日(日)にかけての3連休、松江では小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)にちなむイベントが多数実施されます。まとめてご紹介します。3連休の松江は“ヘルンさん”とご一緒にお楽しみください。

9月23日(金・秋分の日)

第45回ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト

11:30-18:00

松江市総合文化センター

→詳細情報

小泉八雲の命日(9月26日)のころに毎年開催される、中高生が小泉八雲作品を英語で暗唱するコンテストです。アトラクションは、八雲曾孫・小泉凡さんの講演「小泉八雲と“tsunami”:大震災後のみちのくで」と、松江を拠点に活動する劇団幻影舞台の朗読劇「津波:稲むらの火」。一般の方も無料でご入場いただけますので、お好きな時間帯にお越しください。

9月24日(土)

八雲忌山陰俳句大会

13:30-17:30(受付13:00)

島根県民会館 3階 大会議室

→詳細情報

こちらも小泉八雲の命日(9月26日)のころに毎年開催される、八雲をしのぶ俳句会。今年は規模を拡大し、松江のみならず島根・鳥取両県の愛好者に投句を呼びかけました。「八雲忌」の季語を定めた高浜虚子の曾孫・坊城俊樹さんの記念講演も。

へるんさんの燈明会

19:00-21:00

城山稲荷神社

→詳細情報

八雲の「狐 (“Kitsune”)」(『知られぬ日本の面影 (Glimpses of Unfamiliar Japan)』)ゆかりの神社で、石狐がロウソクの灯りで照らされる一夜。

9月25日(日)

英語で怪談ナイト

19:00-20:00

武家屋敷

23日の第45回ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテストに出演する中高生が、八雲の怪談を英語で語ります。松江水燈路期間中の夜間無料開放につき、入場無料。

→詳細情報

開催中

小泉八雲のKWAIDAN展:翻訳本と映画の世界

12月25日(日)まで

小泉八雲記念館

→詳細情報

2011松江水燈路の小泉八雲関連イベント

10月16日(日)までの毎週土曜・日曜・祝日

松江城周辺

→詳細情報

小泉八雲記念館などの開館時間延長、へるんさんの燈明会(上述)、英語で怪談ナイト(上述)ほか。

タグ: プラバホール, ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト, 俳句, 八雲忌, 劇団幻影舞台, 城山稲荷神社, 小泉八雲記念館, 小泉凡, 島根県民会館, 怪談, 東北関東大震災, 松江水燈路, 武家屋敷, 津波, 狐, 生き神, 稲むらの火

小泉八雲来熊120年を迎える熊本、秋のイベント

投稿:2011年09月15日(木)

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が松江から熊本に移って120年を迎える2011年秋。熊本では、小泉八雲来熊120年の催しが続々実施されます。

ハーン来熊120年記念特別講演会

今回の東日本大震災の爪痕は大きく、あらゆるものの復興が現在の緊急課題になっています。大津波(海嘯)は多くの人の命や町村をのみ込み、地震や津波への 備えの大切さを私たちに教えてくれました。ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は作品「生神様」(A Living God)の中で、かつて和歌山県を襲った大津波の事を描き、後世に伝えています。これは今年度(平成23年)の小学校の教科書に掲載されています。熊本八雲会は、このような中で防災の専門家による今般の震災についての話とハーン作品にみる防災文学について作品の朗読も交えて特別講演会を開催いたします。

(熊本アイルランド協会ホームページより)

- 日時

- 2011年9月25日(日)13:30

- 会場

- 熊本市立図書館ホール 2階(熊本市大江6-1-74)

- 料金

- 入場無料

- 主催

- 熊本八雲会

- 詳しい情報

- http://www.kumamoto-ireland.org/?p=669

内容

講演

「ハーン作品に学ぶ防災の心」

吉村郁也(熊本県警察本部警備部長・警視正)

「ハーン作品『生神様』を中心に」

アラン・ローゼン(元熊本大学教授)

作品朗読

「生神様(A Living God)」第3節

八雲の「怪談」朗読会

- 日時

- 2011年9月25日(日) 19:00〜20:30

- 会場

- 小泉八雲熊本旧居(熊本市安政町2-6)

- 朗読作品

- 「幽霊瀧の伝説」「魔女」など

- 料金

- 入館料 200円

- 主催

- 小泉八雲熊本旧居保存会

- 協力

- 熊本朗読研究会

- 詳しい情報

- http://www.kumamoto-ireland.org/?p=669

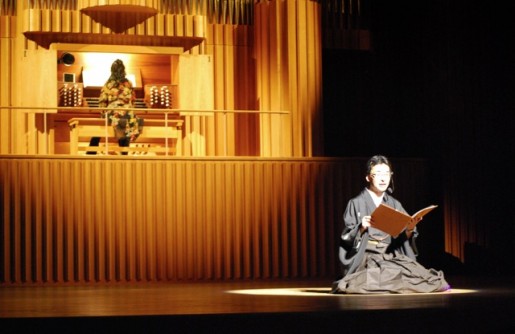

創作舞台「青柳」公演

小泉八雲「怪談」の「青柳の話」「十六桜」「乳母桜」を素材に、「樹齢」をテーマとした創作舞台「青柳」を公演いたします。

今年は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が第五高等学校の英語教師として来熊して120年に当たります。この記念すべき年に、比較文学の第一人者であり、小泉八雲を愛し、数々の著書がある平川祐弘東大名誉教授にオリジナルの台本「夢幻能青柳」をお書きいただきました。

この台本をもとに、能、日舞、演劇による創作舞台「青柳」を10月27日(木)に公演いたします。

(熊本アイルランド協会ホームページより)

- 日時

- 2011年10月27日(木) 18:30(開場18:00)

- 場所

- 熊本県立劇場 演劇ホール(熊本市大江2丁目7-1)

- 作

- 平川祐弘(東京大学名誉教授)

- 出演

- 菊本澄代(観世流能楽師)

高濱流光華々(日本舞踊家)

熊本演劇人協議会 - 料金

- 前売券5,000円、当日券6,000円(全席自由)

- チケット販売

- 熊本県立劇場・熊日プレイガイド・お菓子の香梅各店舗

- 問い合わせ先

- 創作劇「青柳」制作・上演実行委員会事務局(お菓子の香梅内) 電話:096-366-5151

- 主催

- 創作劇「青柳」制作・上演実行委員会

- 共催

- 熊本日日新聞社、財団法人熊本公徳会、熊本県文化協会、熊本アイルランド協会

- 助成

- 熊本県地域づくり"夢チャレンジ"推進事業、財団法人熊本公徳会

- 詳しい情報

- http://www.kumamoto-ireland.org/?p=686

小泉八雲来熊120年記念講演会・シンポジウム・清和文楽「雪女」公演

小泉八雲が1891(明治24)年11月に熊本の土を踏み、第五高等中学校(現在の熊本大学)に英語・ラテン語教師として着任してから120年に当たる月に開催されるシンポジウムです。「参加者は一般の市民の方に加えて若い世代にも働きかけ」、「全国のハーン顕彰会や研究会にも広く呼びかけ、熊本の教育・文化の振興に役立てたい」としています(趣意書より)。

- 日時

- 2011年11月26日(土)13:00〜17:00

- 場所

- 熊本大学工学部百周年記念館(熊本市黒髪2丁目39-1)

- 主催

- 熊本スピリット発信協議会、小泉八雲来熊120年記念事業実行委員会、熊本大学

内容

13:05-13:55 基調講演

「ハーンと熊本:丸山学の民俗学とハーン」小泉凡(小泉八雲曾孫、島根県立大学短期大学部教授)

14:00-14:30 「ハーンの愛したアイルランド音楽」

アイリッシュ・クリーム

14:45-16:00 シンポジウム「ハーン来熊120年 これまでとこれから:ハーンの多面性の底流にあるもの」

パネリスト:

「再話(『怪談』)作家としてのハーン」池田雅之(早稲田大学教授)

「教育者としてのハーン」西川盛雄(熊本大学客員教授)

「ジャーナリストとしてのハーン」長岡真吾(島根大学教授)

コメンテーター:小泉凡(小泉八雲曾孫、島根県立大学短期大学部教授)

司会:アラン・ローゼン(元熊本大学教授)

16:10-17:00 熊本県指定重要無形文化財・清和文楽「雪女」公演

三角西港・浦島屋訪問

小泉八雲作「夏の日の夢(The Dream of a Summer Day)」の舞台地を、熊本八雲会の案内で訪問。

- 日時

- 2011年11月27日(日)9:30出発(予定)

タグ: アイリッシュ・クリーム, アラン・ローゼン, 三角西港, 丸山学, 乳母桜, 十六桜, 吉村郁也, 夏の日の夢, 小泉八雲熊本旧居, 小泉凡, 平川祐弘, 幽霊滝の伝説, 池田雅之, 津波, 浦島屋, 清和文楽, 熊本, 熊本八雲会, 熊本大学工学部百周年記念館, 熊本市立図書館, 熊本朗読研究会, 熊本演劇人協議会, 熊本県立劇場, 生き神, 稲むらの火, 菊本澄代, 西川盛雄, 長岡真吾, 雪女, 青柳, 青柳のはなし, 高濱流光華々, 魔女

6月27日は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の誕生日です

投稿:2011年06月27日(月)

今日6月27日は、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の誕生日です。

昨日から今日にかけて、松江城の北堀に面して今も武家の屋敷の家並みをとどめる塩見縄手では、「へるんさんバースデー・アニバーサリー」と銘打って、小泉八雲旧居向かいの空き店舗では、津波に関する特別展示、八雲の曾孫・小泉凡さんが先月東日本大震災の被災地に「みちのく八雲会」の皆さんを訪問した際の写真のパネル展示、軽食やラフカディオ珈琲の販売が行われ、近隣商店や施設でもサプライズなサービスが実施されています。そして小泉八雲旧居に西隣、小泉八雲記念館では昨日から「小泉八雲のKAWAIDAN展:翻訳本と映画の世界」が始まりました。

小泉時、小泉凡共編『増補新版 文学アルバム小泉八雲』(恒文社、2008)によると、八雲は41歳の誕生日の5日前、1891(明治24)年6月22日に、塩見縄手の根岸邸に、生涯の伴侶となる小泉セツとともに転居しています。念願であった武家の屋敷での暮らしを始めたばかりの八雲は、どのような思いで41歳の誕生日を迎えたのでしょうか。根岸邸の一部は現在、小泉八雲旧居として一般に公開されています。

梅雨は鬱陶しい季節と思いたくもなりますが、八雲のこの家での暮らしぶりをしのぶには、絶好の季節が始まったと言えるのかも知れません。

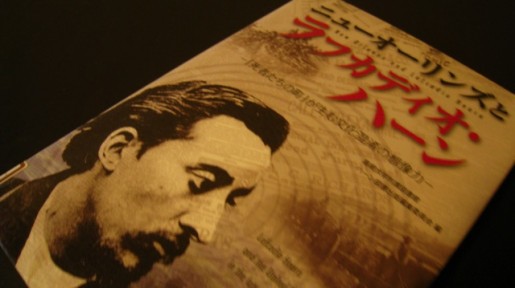

新刊『ニューオーリンズとラフカディオ・ハーン』

投稿:2011年04月28日(木)

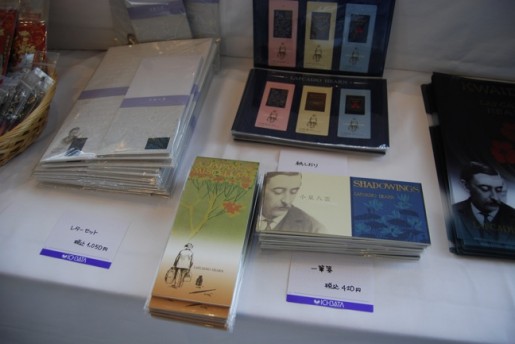

島根大学附属図書館ハーン図書出版編集委員会編『ニューオーリンズとラフカディオ・ハーン:「死者たちの町」が生む文化混淆の想像力』が3月に刊行されました。八雲会の会員も多数、執筆・編集に携わっています。

本書は、アメリカでジャーナリストとして活躍していたころのラフカディオ・ハーン(小泉八雲)をテーマに、2009年に松江市立中央図書館、島根県立図書館、島根大学附属図書館が共同開催した展覧会とシンポジウム「アメリカのラフカディオ」の成果を基礎に、ニューオーリンズ時代のハーンに重点を置いて出版化したものです。テーマにふさわしく、本文書体には日本語の新聞に用いられる平べったい明朝体やゴシック体が使われています。

ハーンに関する論考のほかに、ハーンがThe Daily City Item紙に掲載した挿絵入りの新聞記事のうち30本の日本語訳が、「ニューオーリンズ」「音楽」「近代化」「社会問題」という4つのジャンルに分類・収録されています。「手回しオルガン弾き」「市民からの挿絵入りの手紙」「アイルランド人地区寸描」などの見出しが並び、中には「化け物たち」「ペリカンの幽霊」といった一見不思議なものも散見します。ジャーナリストとしてのハーンの姿に接し、19世紀末のニューオーリンズの空気を感じ取ることができるページです。

本書は現在、松江・出雲市内では主な書店の店頭で手にとることができます。八雲会でも販売していますので、この機会にぜひお買い求めください。

本書の概要は下記リンク先でご覧ください。

タグ: Rodger S. Williamson, 中川智視, 小泉凡, 島根大学附属図書館, 島根県立図書館, 常松正雄, 松江市立中央図書館, 西川盛雄, 長岡真吾, 齊藤みどり

過去の雑誌記事で知る松江の魅力『松江特集』

投稿:2011年03月24日(木)

Twitterでは折にふれてご紹介してきましたが、松江観光協会から『松江特集』という本が2月に発刊されました。この本は、全国や地方で過去に発売された雑誌に掲載された松江に関する特集記事5本を再録したもので、元『別册文藝春秋』編集長で、現在は松江観光協会の観光文化プロデューサーとして活躍する高橋一清さんが企画編集しました。

巻頭を飾るのは、戦後雑誌ジャーナリズムの歴史に名を刻む『暮しの手帖』第75号(1964年)より「水の町」。木造の黒瓦葺きの民家が立ち並び、行商のリヤカーや小さな汽船が行き交う、今日とは大きく異なる市街の情景を映し出す写真を添えて、高度経済成長期の昂揚感からやや距離を置いたかのような静謐な筆致で松江の姿が綴られています。「松江へ行くのなら、地図を一枚お持ちなさい。その地図をたよりに、なるたけ自分の足でお歩きなさい。まず千鳥城をみてから、濠端をぐるっと歩いてみる、気に入れば、そのへんの橋にもたれて休む、そんなふうに見てゆくと、しだいに、この町の、しずかで、つましく古風な美しさ、というものがしみとおってくる」。この記事書いた『暮しの手帖』初代編集長の花森安治は、旧制松江高校(現在の島根大学)を卒業した、松江ゆかりの名編集者です。

その花森安治が手がけた記事をガイドに、約40年後の松江を訪ねて書かれた記事が、『がんぼ』第9号(2005年)の「名編集者・花森安治が愛した 日本の原風景松江を歩く」です。高橋一清さんも記事中に登場して、花森安治と小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)との共通点を次のように指摘しています。「松江居住時の世代こそ違うけれど、神戸が、また日本の国が、失いかけているゆったりとした落ち着き、日本人ならではのたたずまい、それでいて新しいものを受け止めていく姿勢。彼らがそういったものを松江に見たのは確かでしょう。その後、ふたりともジャーナリストとして時代への批評、観察を行なっていきます」

『がんぼ』の記事中では、『暮しの手帖』記事の写真のうち、縁側でお茶を楽しむ人々の中に、松江市収入役や八雲会副会長を務めた漢東種一郎さんがいることを紹介しています。八雲会の長年にわたる会員には懐かしい名前です。

『西の旅』第17号(2008年)の「八雲でめぐる松江。」は、八雲の曾孫・小泉凡さん(島根県立大学短期大学部教授、八雲会名誉顧問)を案内役に、小泉八雲旧居、月照寺、神魂(かもす)神社など、松江市内の八雲ゆかり地を訪ねる記事です。八雲が好んだ味を再現した「ハーンの羊羹」(一力堂)の誕生秘話も登場しています。

その他、松江の古くからの商業地のガイドブック『白潟歴史と文化に出会える街歩きあんない』(2010年)と、市内に現存する古今の建築を特集した『湖都松江』第15号(2008年)の特集「未来に遺す『松江』」を採録。松江の旅案内やおみやげにもなりそうな1冊です。松江にお越しの際は、市内の書店や観光案内所などで手に取ってみて下さい。

社団法人松江観光協会編『松江特集』

社団法人松江観光協会刊

2011年

定価1,000円(税込)

お問い合わせ先:社団法人松江観光協会(電話0852-27-5843)

http://www.kankou-matsue.jp/

小泉八雲記念館の津波に関する特別展示について、小泉凡氏のメッセージと展示品リスト

投稿:2011年03月14日(月)

東北関東大震災(東北地方太平洋沖地震)を受けて、小泉八雲記念館(松江市奥谷町)では、tsunami(津波)という言葉を世界に紹介した小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の津波に関する作品の特別展示が始まりました。

特別展示について、小泉八雲記念館顧問の小泉凡さん(小泉八雲曾孫、島根県立大学短期大学部教授、八雲会名誉顧問)よりメッセージが届きましたので、展示品リストとともにご紹介します。

特別展示については、後ほど八雲会ホームページのイベント情報にも掲載します。

※掲載しました(2011/03/15 10:32)

→小泉八雲記念館の津波に関する特別展示

小泉凡氏のメッセージ

3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と津波に伴い被災をされた多くの方々に心よりお見舞い申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。

Tsunami(津波)という言葉は、1897年に小泉八雲の作品「生き神 (A Living God)(『仏の畑の落ち穂 (Gleanings in Buddha Fields)』所収)によってはじめて世界に紹介されました。それは1854年に和歌山県広村(現在の広川町)を襲った安政南海地震の際に、庄屋の機転により、多くの村人が高台に避難して津波から救われたという実話に基づく物語です。八雲はこの作品を通して津波の恐ろしさとともに庄屋の機知と倫理観を世界の読者に伝えました。またジャーナリストとして、自然災害時の危機管理の大切さを説くとともに、無計画な森林伐採を忌み、自然に畏敬の念をもって共生していくことが未来の日本に必要だと、講演や新聞記事で語っています。

「生き神」は、後に中井常蔵氏によって「稲むらの火」としてリライトされ国定教科書に採用されました。さらに2004年のスマトラ沖地震以降、10カ国以上の言語に翻訳され、防災教材として世界で活用されています。天界の八雲もこのたびの津波の惨状を憂いているに相違ありません。

このたび、小泉八雲記念館では、急きょ、企画展示室の一部を津波作品関係の展示に変更いたしました。

小泉八雲記念館顧問

小泉凡

展示品

- Gleanings in Buddha Fields (1897)

- 同書”A Living God”の”tsunami”という言葉の初出部分

- 教育紙芝居「稲むらの火」(昭和17年)(レプリカ)

- アジア防災センターおよび各国NGOの連携による「稲むらの火」の翻訳:ヒンディー語(インド)、タミル語(インド)、ベンガル語(バングラデシュ)、ネパール語(ネパール)、シンハラ語(スリランカ)、インドネシア語(インドネシア)、マレー語(マレーシア)、フランス語(マレーシア)、英語(シンガポール)、タガログ語(フィリピン)

- クロアチア語版「稲むらの火」ミルナ・ポトコワツ・エンドリゲッティ訳(2005年)

- 英語版「稲むらの火」キミコ・カジカワ再話(2009年)

「ハーンの神在月」2日目

投稿:2010年11月10日(水)

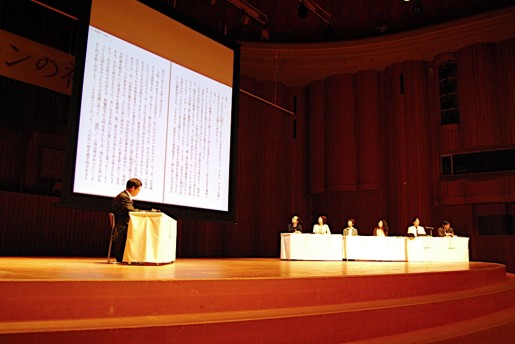

「ハーンの神在月:全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」の模様を、先日掲載しました1日目にひきつづきお伝えします。

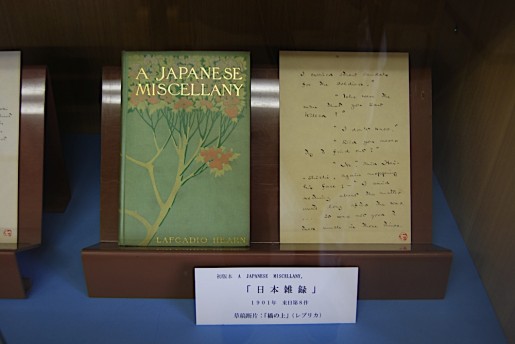

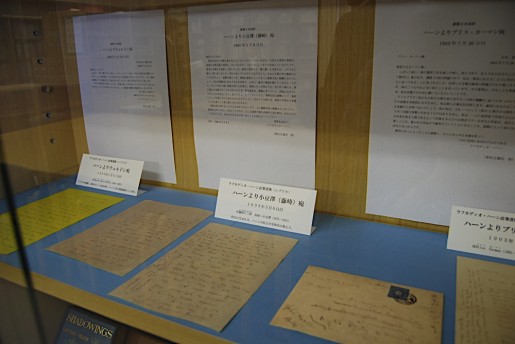

1日目のグループ討議「研究の場」の会場にもなりました松江市立中央図書館(松江市総合文化センター内)の八雲資料室では、サミットにあわせて特別展示がありました。普段は入室に事前の手続きが必要ですが、この2日間は自由に入室して展示を見ることができました。初版本や書簡などのレプリカを中心とした展示です。

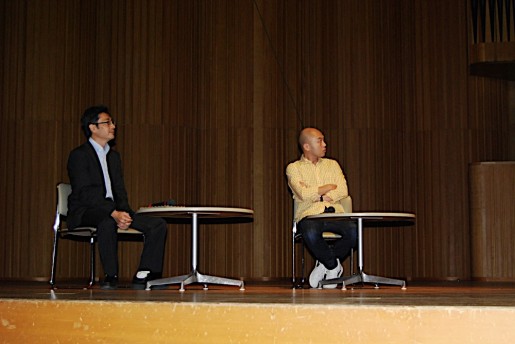

小泉凡さんのスピーチ「ハーンを現代に生かす」。八雲の「生き神」をもとに書かれた「稲むらの火」が防災教材として近年多くの言語に翻訳されていることや、昨年ギリシャで開催された八雲をテーマとする美術展、凡さん自身も企画に携わる松江ゴーストツアー、小中学生を対象に松江で実施されている「スーパーヘルンさん講座」の事例が報告された後、トークのゲスト、前川知大さんの紹介に移りました。

劇作家・演出家の前川知大さんを迎えてのトーク「舞台の上の八雲:「奇ッ怪」の公演を通して」。「奇ッ怪〜小泉八雲から聞いた話」は、八雲の5篇の怪談を3人の登場人物が「聞いた話」として語り合いながら、ストーリーが進行していきます。世田谷パブリックシアターでの公演映像を見た後、前川さんと小泉凡さんのトークは、演劇における語り部が果たす効果と、八雲の生涯を取り巻く数多くの語り部の存在を出発点として、音、想像力などをキーワードに、「奇ッ怪」と八雲の世界を掘り下げていきました。

今年3月に島根大学旧奥谷宿舎で開催されたアートイベント「奥谷タイムトンネル2」のために、島根県在住の写真家・アートプランナーの高嶋敏展さんが制作した「小泉八雲の夢みるベッド」。移民としてアメリカに渡った青年ハーンが、印刷工場から出た紙くずをクッション代わりにしたベッドで寝たというエピソードにヒントを得た作品です。

パネルディスカッション2「小泉八雲ネットワークの構築に向けて」では、八雲を生かす全国各地の取り組みに加えて、未来の可能性を話し合いました。新潟県南魚沼市で八雲に関する常設展示を行う池田記念美術館の広田かおりさんは、同館所蔵の貴重な資料の存在を全国の人たちに知ってもらうための努力の必要を挙げるとともに、日本一とも言われる豪雪地帯に立地する美術館らしさを生かした「雪女」にちなむ企画のアイディアを披露しました。富山大学附属図書館の栗林裕子さんは、八雲の蔵書からなる「ヘルン文庫」の定期公開など学生・市民向けの普及活動を紹介し、蔵書を生かした企画展の夢に触れました。またサミットに参加して、八雲の足跡がない土地で活動していても、自分たちはひとりではないと実感したこと、そしてこれからも情報交換していくことが小泉八雲ネットワークの第一歩になるだろうとの言葉が印象的でした。

焼津の小泉八雲顕彰会の坪井れい子さんは、「八雲の顕彰を楽しむ、発信する」ことをモットーに行ってきた、サロン会や八雲ゆかりの地訪問、八雲の長男一雄の著書復刊などの活動や、八雲が夏休みに滞在した焼津の顕彰の歩みを報告しました。若い人たちに八雲に関心を持ってもらおうと、小泉八雲顕彰文芸コンクールの小中高生の入賞者に同会の機関誌を贈呈しているそうです。熊本市現代美術館の冨澤治子さんは、今夏の企画展「へるんさんの秘めごと」とその関連プログラムをふり返りました。同展を通じて、熊本の小中学生がほとんど八雲を知らないこと、大人でも『怪談』以外はほとんど知らないこと、図書館では地域ゆかりの人物の書籍が禁帯出であることが多く敷居が高いことがわかったと指摘。八雲に関する継続的な取り組みの可能性として、教育現場との協同事業や夏休みのアートプログラム、八雲をテーマにしたパフォーマンスといった案が示されました。

地元松江の八雲会の石川陽春理事は、島根・鳥取両県の八雲ゆかりの地を網羅した『山陰へるんマップ』(製作中)を紹介。インターネット上で基礎データを網羅した地図を披露しながら、全国版、全世界版に拡張していく夢を語りました。また、サミットに合わせて八雲会ホームページで公開している、全国の八雲に関するイベントを一覧できるカレンダーを取り上げ、全国の多様な取り組みをまとめて紹介できる場を作ることを提案しました。松江市観光振興部の森秀雄部長は、戦後松江市が、小泉八雲の名を明記した国際文化観光都市建設法の適用を受けたことを取り上げ、「松江の生きざま」を決めてくれた八雲への感謝を述べた後、全国各地の団体の交流や連携を助ける連絡協議会の設置を提唱しました。

閉会のあいさつを以て、12:30ごろに「ハーンの神在月」は無事終了しました。その後、全国各地からの参加者の多くが会場内の喫茶店で昼食をとりましたが、前夜に続く交流会の第2ラウンドのようににぎわい、話に花を咲かせていました。昼食後は松江城での造形美術展「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン」のオープニング・セレモニーにも、多数の参加者が出席しました。

以上、2回に分けて「ハーンの神在月」の模様をおおまかに報告しました。サミットのより具体的な内容や成果は、機会を改めて発表することを検討中です。計画がまとまりましたら、改めてご案内します。

撮影:影山弓子、石川陽春

タグ: ハーンの神在月, プラバホール, 八雲会, 冨澤治子, 前川知大, 坪井れい子, 富井俊郎, 小泉凡, 広田かおり, 来日120年, 松江市立中央図書館, 松江市総合文化センター, 栗林裕子, 森秀雄, 石川陽春, 長岡真吾

今夜全国放送、NHK総合テレビ『母の面影を求めて:安野光雅 八雲の原点を描く』

投稿:2010年11月03日(水)

10月2日(金)にNHK総合テレビで中国地方(鳥取県を除く)向けに放送された『母の面影を求めて:安野光雅 八雲の原点を描く』が、日付変わって4日(木)2:05-2:55(3日深夜)に、全国放送されます。

ふるさと発スペシャル『母の面影を求めて:安野光雅 八雲の原点を描く』

NHK総合テレビ(全国)

2010年11月4日(木)2:10-2:55(3日深夜)

※一部地域で放送されなかったり、時間が変更になったりすることがあるかも知れません。各地の放送予定はNHK番組表でご確認下さい。

番組を通じて安野さんが描いた作品3点が、造形美術展「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン」の会場のひとつ、松江城天守閣で展示されています。

- 《母 ローザの肖像 (Portrait of Lafcadio’s Mother Rosa)》

- 《キシラ カプサリ城 (Kapsali Castle, Kythira)》

- 《レフカダ広場 (Lefkada Square)》

番組で披露された《母 ローザの肖像 (Portrait of Lafcadio’s Mother Rosa)》はうつむき加減の肖像でしたが、展示中の作品は別のヴァージョン、横顔の肖像です。

なお、松江城天守閣での展示は本日3日(水)までです。その後、6日(土)から14日(日)までカラコロ工房での展示となります。

タグ: NHK, オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン, キシラ, ギリシャ, テレビ, レフカダ, ローザ, 安野光雅, 小泉凡, 来日120年

「ハーンの神在月」1日目

投稿:2010年10月31日(日)

「ハーンの神在月:全国・小泉八雲の会&ミュージアムの未来を考えるサミット」から早くも3週間が経過しました。まずは全国各地から、あるいは地元からご来場、ご参加、ご協力下さいました皆さまに、遅ればせながらお礼を申し上げます。

2日間の模様は、特設サイトのほか、八雲会のホームページや印刷メディアで順次報告していきますが、今回は八雲会ブログで1日目の模様をおおまかにお伝えします。

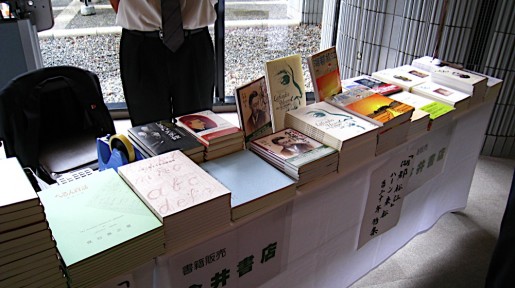

会場となった松江市総合文化センターのエントランスホールでは、全国の小泉八雲の会とミュージアムを紹介するパネルを展示。来場者に配布したパンフレットのページをカラー印刷したものです。翌日の閉幕後には、参加団体の皆さんがご自分たちの団体のパネルをそれぞれ持ち帰っていきました。

4室に分かれてのグループ討議「いま、どういう〈場〉で八雲が生かせるか?」。「学校教育の場」は、その名も青少年室が会場。紙芝居DVD『稲むらの火』の小学校への配付、松江の八雲旧居保存に尽力した人物を取り上げた小学校の授業、短大での八雲に関する授業の変遷、富山大学ヘルン文庫の活用など、多種多様な取り組みが紹介されました。

「研究の場」。八雲資料室(松江市立中央図書館)が会場なだけに、写真に一段と見応えがあります。八雲が愛用した脚の長い机のレプリカが演壇として活躍。外来文化と正面から向き合い続けた八雲の生涯、八雲の活用に研究が果たす役割、八雲が読んできたものへの関心など、話題は多岐にわたりました。

視聴覚室は「文化活動の場」。図書館、美術館、顕彰団体、愛好者の会といった、地域の人びとが気軽に参加できる場に携わる皆さんが事例報告を行いました。八雲の足跡がない地域にまで活動の輪が広がっているユニークさを実感する場になりました。

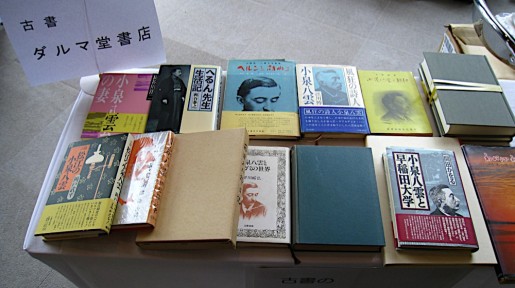

「観光の場」は大会議室で。展示施設、着地型ツアー、地域通貨、商品開発……とさまざまな形で生かされる八雲。商標登録などの近年注目を集める課題も話題にのぼりました。なお、サミット2日間の合間を縫って、全国からの参加者には、物産展や松江ゴーストツアー、小泉八雲記念館訪問もお楽しみいただきました。

パネルディスカッション1「八雲を生かす4つの場」。グループ討議の4名の座長が、各グループでのディスカッションの内容を報告。これを受けて来場者との質疑応答がありました。特に、若い世代の担い手の確保が、多くの団体に共通する課題として浮き彫りになるとともに、富山八雲会で今年度より始まった学生会員の制度が紹介されました。

こうして1日目は終了しました。夜は全国からの参加者による交流会が、会場を移して開かれました。

2日目の模様は、後日お伝えします。

2日目の報告につづきます。

撮影:影山弓子、石川陽春

タグ: ハーンの神在月, プラバホール, ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト, 富山八雲会, 小泉凡, 来日120年, 松江市総合文化センター, 米山麻美, 西川盛雄, 長岡真吾, 門間光紀, 風呂鞏, 高橋一清